Добавлено в закладки: 0

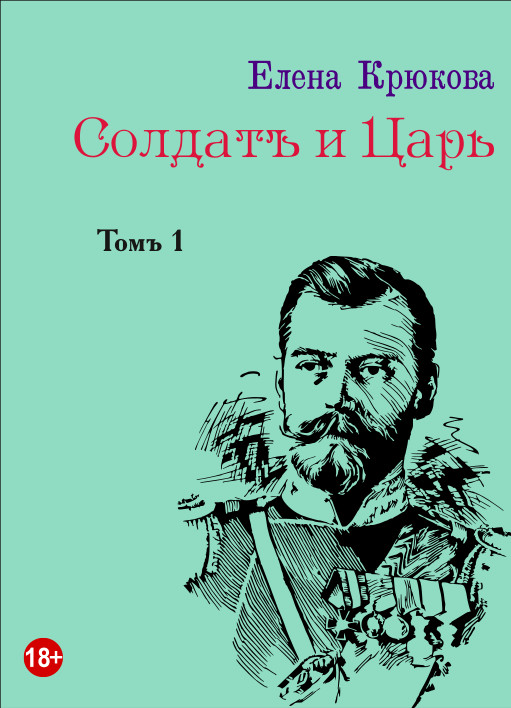

СОЛДАТЪ И ЦАРЬ

томъ первый

Переводъ текста въ до-реформенную орѳографію

выполненъ Вячеславомъ Мясниковымъ

ПРЕЛЮДІЯ. ВСЕ РАВНО

Чѣмъ больше я живу, тѣмъ яснѣе вижу: земля пульсируетъ кровью, какъ человѣчье тѣло.

Если она долго живетъ безъ войны или революціи — она сама себѣ дѣлаетъ кровопусканіе, будто эта грубо, щедро льющаяся кровь можетъ ее очистить отъ грязи. Выливаясь изъ ея чернаго разрубленнаго тѣла, омыть все, что гніетъ и смердитъ.

Но это иллюзія. Такъ мы говоримъ, чтобы себя утѣшить.

Въ смерти нѣтъ ничего высокаго. Она ждетъ всѣхъ, и меня тоже. Говорятъ: революція прекрасна, она вдыхаетъ въ народъ новыя силы! И онъ бѣжитъ къ яркому свѣту будущаго!

…На свѣтъ полыхающаго страшнаго зарева бѣжитъ онъ, народъ.

…Моя бабушка, Наталья Павловна Еремина, была пятой дочерью моихъ прабабки и прадѣда, а всего дѣтей родилось одиннадцать. Я ловила, какъ котенокъ, клубокъ изъ ея корзины, у ея толстыхъ мощныхъ ногъ, когда она вязала. Или шила — на старой ножной швейной машинкѣ. Нога бабушки ритмично двигалась, ткань ползла изъ-подъ руки.

…Сейчасъ думаю: это ползло, падало на полъ — время.

Баба Наташа держала въ зубахъ нитки, иголки. Когда вязала — и спицы, какъ собака палку. Я смѣялась. Она вынимала спицу изо рта, беззубо и морщинисто улыбалась мнѣ и говорила. Разсказъ будто не прерывался. Я вздыхала и слушала. Вертѣла въ пальцахъ перламутровую пуговицу отъ стараго бабушкинаго сарафана.

Бабушка разсказывала о прадѣдѣ Павлѣ, а потомъ еще объ одномъ человѣкѣ, его другѣ. Звучало это примѣрно такъ, не берусь возсоздать все точнехонько:

— Твой прадѣдушка Павелъ намъ этотъ домъ построилъ. Вѣрнѣй, перестроилъ, изъ ветхаго старья. Плотникъ былъ отмѣнный. Топоръ танцовалъ въ его рукахъ. А ужъ настрадался онъ въ жизни! Гдѣ только ни мучили его. Въ особомъ лагерѣ на Новой-Землѣ — отсидѣлъ пятнадцать лѣтъ. До этого — Соловки. До Соловковъ — Уссурійскъ. До Уссурійска — поселеніе, Минусинская котловина. Тамъ у него и женщина была! Мать знала, сильно плакала. А до Минусинска…

Баба Наташа опять зажимала въ губахъ спицу. Металлъ тонко блестѣлъ, я торопила разсказъ: а дальше?

— До Минусинска… былъ Омскъ… а до Омска — Екатеринбургъ, теперь Свердловскъ… тамъ онъ горячаго хлебнулъ… а до Свердловска — Тобольскъ… А въ Тобольскъ отецъ прямо съ войны попалъ, изъ окоповъ… А на войну — изъ Новаго нашего Буяна взяли…

Я отматывала, вмѣстѣ съ бабушкой, клубокъ времени назадъ. Разматывала время.

…Только сейчасъ размотала — а вѣтеръ уже разметалъ клочья шерсти, порванныя нити.

И вотъ наступило странное и важное время — связать всѣ эти гнилыя, истлѣвшія, летающія по сѣрому вѣтру нити. Нѣчто важное, вѣрное разсказать. Для кого важное? Для меня самой? Или для тѣхъ, кто будетъ это читать и думать надъ этимъ?

Время — вѣтеръ, оно выдуваетъ непрошеныя мысли. Люди привыкаютъ не думать въ тишинѣ, а только работать, дѣлать. Имъ кажется — важныя дѣла. Или отдыхать, наслаждаться.

Почему «хлебнулъ горячаго» въ Свердловскѣ? Почему у этого города два имени? Горячее — это страшное, я догадалась тогда.

Много позже я узнала, уже со словъ моей матери: прадѣдъ Павелъ Еѳимычъ, красноармеецъ, служилъ въ отрядѣ, который сторожилъ послѣднюю царскую семью въ Ипатьевскомъ домѣ въ Екатеринбургѣ.

Уже нѣтъ того дома: сломалъ товарищъ Ельцинъ. Или господинъ Ельцинъ, какъ угодно. Нашъ первый президентъ. Я съ замираніемъ сердца спрашивала маму: а правда, прадѣдушка Павелъ разстрѣлялъ царя? Мать прижимала палецъ къ губамъ. Такъ же, какъ бабушка, она всегда шила — на ручной швейной машинкѣ «Подольская», черной, чугунной, съ золотой вязью по гладкимъ женскимъ бокамъ. И все такъ же ползла изъ-подъ руки, со стола на полъ, разнообразная ткань.

Палецъ, прижатый къ губамъ, говорилъ безъ словъ: говорить нельзя. Запрещено.

Мама, глазной врачъ, рано надѣла очки. Сапожникъ безъ сапогъ. Толстыя стекла непомѣрно увеличивали глаза. Мы, дѣвчонки, такихъ лупоглазыхъ царицъ рисовали чернилами на школьныхъ промокашкахъ. Она стала портнихой по наслѣдству, домашней, только для семьи. Шить она умѣла все — отъ пальто и шубы до дѣтской распашонки. Все семейство обшивала. Ночами.

Однажды ночью я услышала, какъ она плачетъ. Осторожно ступая босыми ногами, вышла въ большую комнату — мама называла ее «зала». Большими красивыми руками мать вцѣпилась въ чугунную плаху «Подольской», лобъ лежалъ на рукахъ, она всхлипывала. Толстыя очки валялись на полу. Я подошла и погладила ее по плечу. Подняла очки.

«Мама, что ты плачешь?» — спросила я тогда робко. Я не умѣла утѣшать, стѣснялась. Меня ласкали и любили, а я не умѣла ласкать. Боялась. Мать утерла лицо ладонями. Потомъ погладила мнѣ шершавой, будто наждачной ладонью заспанное лицо.

«Дѣда вспомнила. Какъ онъ насъ всѣхъ, сестеръ, любилъ. Меня звалъ Нинусикъ. Томочку — Тамочка. Валю — Валеночекъ. А ты знаешь, доченька, вѣдь онъ царскую семью разстрѣлялъ. И на всю жизнь это запомнилъ. А все равно его по лагерямъ затаскали. Не помиловали. Хотя видишь, ради совѣтской власти онъ невинныхъ людей убилъ».

Какъ это невинныхъ, думала я смятенно, вѣдь проклятые цари мучили народъ, стрѣляли въ него, издѣвались надъ нимъ! Надо было обязательно ихъ убить!

Насъ такъ учили въ школѣ. Я не знала другой правды, да и не было ея.

Я стояла, слушала мать, водила пальцемъ по золотымъ вензелямъ на черномъ чугунномъ боку швейной машинки. Машинка напоминала мнѣ черную тяжелую корову. А на корову кто-то накинулъ попону съ золотыми, царскими узорами.

«А когда его увозили на подводѣ изъ Буяна на поселеніе — онъ такъ всѣхъ насъ обнималъ! И плакалъ, и кричалъ: я еще вернусь, вернусь!»

Мать крѣпко вытерла лицо падающей на полъ матеріей. Потомъ она начала, среди ночи, шопотомъ разсказывать мнѣ про молодого прадѣда Павла. «Остались снимки… тамъ онъ такой красивый… и дѣтокъ красивыхъ нарожалъ отъ Насти, да и она была хороша, полька… А про царей онъ намъ разсказывалъ, сажалъ насъ на колѣни и губы мнѣ къ уху прижималъ, — губами щекоталъ… Говорилъ: цари были такіе тихіе. Смирные… Дочери — хорошенькія. Особенно ему нравилась Марія… Онъ всѣ ихъ имена помнилъ, а мы — путали… А потомъ обнималъ насъ и плакалъ. Мы его спрашиваемъ: ты что, дѣда, плачешь? Тогда онъ смѣялся черезъ силу и кивалъ: правильно, солдаты не плачутъ!»

Солдаты. Такъ я и представляла прадѣда Павла — то плотника съ топоромъ въ рукахъ, то солдата — съ винтовкой за спиной.

Онъ стоитъ, винтовка за плечомъ, закуриваетъ махорку, а его окружаютъ солдаты, друзья, толпятся.

…Потомъ всѣ эти солдаты стали приходить ко мнѣ во снѣ.

Именно солдаты, а не цари, хотя правильнѣй было бы, если бы дѣвочкѣ, по дѣвчачьему чину, снилась царская семья, гордая царица и царевны въ кружевныхъ платьицахъ. И бородатый важный царь.

Я потомъ увидала въ книгахъ фотографіи царя — въ военной формѣ; онъ тоже былъ солдатъ. Для меня тогда не было разницы между офицеромъ и солдатомъ. Всѣ они въ гимнастеркахъ, и у всѣхъ суровыя военныя лица. Брови хмурятся. Только одни солдаты дѣлаютъ революцію, а другіе на нихъ нападаютъ, чтобы красную, прекрасную революцію убить.

А потомъ тѣ и другіе объединяются и однажды защищаютъ нашу Родину отъ страшнаго чужого врага.

Когда Гитлеръ напалъ на Совѣтскій Союзъ, прадѣдъ Павелъ отбывалъ срокъ въ особомъ тайномъ лагерѣ на Новой-Землѣ. Сейчасъ есть мнѣніе, что никакихъ такихъ лагерей на Новой-Землѣ не было, ни на островѣ Вайгачъ, ни на островѣ Колгуевъ. И что все это сочиненія досужихъ репрессированныхъ, желающихъ, чтобы какъ можно больше было въ прошломъ секретнаго дикаго страданія. Однако мой прадѣдъ Павелъ тамъ, въ новоземельскомъ лагерѣ, доподлинно сидѣлъ.

Всю войну съ фашистомъ они просидѣли тамъ, на мертвомъ Сѣверѣ, гдѣ бѣлые льды и красные жуткіе закаты. Гдѣ медленно колыхается, варится сѣрое ледяное олово моря. Они шили для Совѣтской Арміи тулупы и валяли валенки. Валеночки…

И убили Павла Еѳимыча, прадѣда моего, при попыткѣ побѣга. Бѣжалъ вмѣстѣ съ другомъ. Сухарей тайкомъ насушили, хранили подъ старой лодкой. Этому самому другу бѣжать удалось, а Павла подстрѣлили. Часовой, съ вышки, стрѣлялъ мѣтко. Другъ снялъ у Павла съ груди темный, позеленѣлый крестъ. На себя надѣлъ. Съ двумя крестами шелъ. Добрался до Волги, до Костромы. На баржѣ плылъ, милости ради. Донесъ до Самары. Отдалъ дочкѣ, Натальѣ Павловнѣ.

Я смутно вспоминала бормотанье бабушки: «Сидѣлъ на кухнѣ… столы газетами покрыли… какъ разъ постъ, пирожки съ картошкой матушка испекла… Крестъ у меня на ладони лежалъ, я его слезами обливала… А этотъ человѣкъ, царствіе ему небесное, до насъ добрался, какъ хорошо, послѣднюю вѣсточку принесъ…»

И хорошо, ясно помнила я — на шеѣ у бабы Наташи, на груди, чуть ниже яремной ямки, тяжелый мѣдный крестъ, слишкомъ тяжелый и большой, неженскій. Такіе натѣльные кресты носили служилые и торговые люди, солдаты, крестьяне. Мужики. Я залѣзала къ бабушкѣ на колѣни и трогала этотъ крестъ пальцемъ. Онъ не холодилъ палецъ, а странно обжигалъ.

Сейчасъ думаю: вотъ онъ носилъ крестъ, Павелъ Еѳимычъ. Въ Бога — вѣрилъ. Тогда всѣ вѣрили. Нельзя было иначе. И все же поднялъ руку на царей. На своихъ царей.

…нѣтъ, не поднялъ… не стрѣлялъ…

…сейчасъ ужъ не встанетъ изъ могилы и не разскажетъ, какъ оно все было.

…Да тогда они уже не своими были, цари-то. Они уже были чужаками въ помѣнявшей одежду странѣ.

Новое платье Россіи сшили, красное.

Стрекотала швейная машинка.

Текла красная ткань изъ-подъ грубыхъ родныхъ рукъ.

Кровь родная, люди родные, — а цари чужіе.

Нѣмцы. Нѣмчура. Чужіе. Нѣмые. Иные.

Представляла, какъ прадѣдъ Павелъ стоитъ, солдатъ, съ ружьемъ наперевѣсъ, и ружейный стволъ — на царя наставляетъ. Можетъ, это онъ и убилъ послѣдняго царя?

Честь убить царя пытались присвоить многіе. Цареубійца, это же навсегда въ исторіи! Называютъ разныя фамиліи. Разные люди пишутъ на эту тему мемуары. Такъ до сихъ поръ никто и не знаетъ, кто это сдѣлалъ.

Когда начинается революція или война, нѣтъ правыхъ и виноватыхъ. У каждаго своя правда, и онъ борется за нее.

Бабушка разсказывала не только о человѣкѣ, донесшемъ до семьи Павла Еремина его натѣльный крестъ; а еще объ одномъ другѣ. Съ нимъ Павелъ Еѳимычъ вмѣстѣ служилъ въ красномъ отрядѣ въ Екатеринбургѣ.

Этотъ другъ былъ не только прадѣда другъ. Но и бабы Наташи другъ, такъ я понимала.

Потому что она такъ ласково и въ то же время сердито называла его, будто обзывала: «Мишка Ляминъ». Скажетъ: «А, Мишка Ляминъ…» — и рукой махнетъ, будто муху отгоняетъ.

То ли презрительно, а то ли озорно.

Будто самого этого загадочнаго Мишку — смѣясь, по рукѣ бьетъ.

Значитъ, знала она его, этого Мишку.

Въ ящикѣ стариннаго письменнаго стола краснаго дерева у бабушки, среди разныхъ фотографій, лежала и такая: два солдата стоятъ передъ камерой, глядятъ въ объективъ осовѣло. Слишкомъ долго, видно, держалъ двухъ мужчинъ нерасторопный фотографъ передъ волшебной коробкой: никакъ не могъ зажечь магній. Я рылась въ ящикѣ, когда бабушка уходила въ молочный магазинъ — за кефиромъ, молокомъ и творогомъ, — доставала изъ ящика пожелтѣлый снимокъ. Кто слѣва, кто справа? Прадѣда Павла я уже узнавала: онъ и правда былъ красивъ. Степной и дикой красотой. Брови вразлетъ, фуражка надвинута на лобъ, узкіе калмыцкіе глаза. Рядомъ пялился въ камеру другой солдатъ. Ростомъ выше Павла Еѳимыча. Длинный и нескладный. Шинель мала, чуть выше колѣнъ. Не шинель, а казачій тулупъ. На башкѣ будёновка. Глаза таращитъ. Въ отодвинутой вбокъ рукѣ сжимаетъ винтовку, крѣпко упирая ее прикладомъ въ дощатый полъ.

Я глядѣла на снимокъ и со сладкимъ страхомъ думала: а можетъ, это онъ убилъ?

«Мишка Ляминъ, — тихо говорила бабушка, разложивъ на столѣ кефиръ и творогъ, и бѣлыя, будто мраморныя, яйца, и мясной горячій пирогъ въ промасленной бумагѣ, глядя изъ-подъ очковъ на желтый, коричневый, какъ въ печкѣ запеченный, снимокъ въ моихъ рукахъ, — Мишка, рыжій, безстыжій, онъ нашъ, буянскій, онъ же ко мнѣ сватался. А я ему отказала. Охъ и рыжій! Ажъ красный былъ! Вотъ какой рыжій! Идетъ по Буяну — какъ фонарь горитъ! Издалека видно! И послѣ гражданской войны тоже пріѣзжалъ въ Буянъ. Тоже свататься хотѣлъ. Мнѣ сказали. Да я уже вышла за дѣда твоего, Степана. А Мишка — до нашей избы такъ и не дошелъ. Застѣснялся. Ну что жъ… Судьба такая».

А что съ нимъ потомъ стало, съ этимъ Мишкой, спрашивала я.

«До генерала дослужился», — съ тяжелымъ длиннымъ, какъ жизнь, вздохомъ отвѣчала бабушка.

…Дѣтей интересуетъ смерть. Можетъ, потому, что они о ней ничего не знаютъ, зато вѣрно и жгуче ее чувствуютъ. Имъ не надо говорить, что всѣ мы умремъ. Имъ на эту тему снятся сны. Иногда снится, какъ ихъ убиваютъ; во снѣ они бѣгутъ, убѣгаютъ, а за ними топотъ ногъ, ихъ настигаютъ и стрѣляютъ въ нихъ. И дѣти вскидываютъ руки и падаютъ животомъ на заборъ. Или на кирпичную стѣну. Или на колючую проволоку. Или просто на землю.

У меня такой сонъ былъ. Онъ приходилъ ко мнѣ нѣсколько разъ. Адская боль, когда въ тѣло входитъ пуля. Я ощущала, какъ изъ меня льется горячее, льется кровь. Руки хватались за заборъ — я пыталась, уже умирая, черезъ него перелѣзть. Перелѣзть изъ смерти въ жизнь. Я дѣлала надъ собой страшное усиліе и просыпалась. Кровь, громыхая, толкалась въ уши, разрывая барабанныя перепонки. Меня убили, думала я дико и быстро, но вотъ же я проснулась, и все это понарошку.

Кровь толкалась въ сердце, въ губы, въ глаза. Я неистово радовалась, что я жива. Я живу, и это такое счастье! Неужели я когда-то умру? Или меня убьютъ, какъ во снѣ?

Или — убьютъ не во снѣ?

Я запомнила, какъ зовутъ того солдата, съ желтаго снимка. Быть-можетъ, это онъ меня во снѣ убивалъ. А можетъ, кто другой. Это уже неважно.

Когда бабушка Наталья умерла, всѣ ея вещи достались дочерямъ Валентинѣ и Тамарѣ. Нина, моя мать, не получила изъ ереминскаго дома ничего, ни вещицы, ни иконки, ни фотографіи, ни вышитой бабушкиными руками подушки. Хотя очень просила: «Отдайте мнѣ корзинку съ послѣднимъ вязаньемъ и спицами».

…Бабушка сидитъ. Вяжетъ. Во рту держитъ двѣ спицы съ янтарными шишечками-наконечниками. На столѣ наперстокъ, серебряный, съ такой же янтарной головкой въ дыркахъ. Ножная финская машинка укрыта холстиной. «Ты знаешь, Леночка, они, отецъ

и Мишка, очень дружили. Переписывались. Отецъ вернулся съ Урала въ Новый-Буянъ — ему то-и-дѣло отъ Мишки почту приносили. А отецъ не умѣлъ особо писать, хотя грамотный былъ. Однако Мишкѣ — отвѣчалъ. Карандашомъ царапалъ. Въ Буянѣ Павелъ Еѳимычъ сталъ церковнымъ старостой. Маслобойку завелъ… мельничошку… А потомъ письма перестали приходить. Насъ раскулачили… мельничошку отняли, маслобойку покалѣчили… сломали… Все сломали, все».

…Все сломали, все. Но мы же нашъ, мы же новый міръ построили!

Построили — а потомъ опять разрушили.

А потомъ опять построили.

А потомъ…

И такъ всегда.

Значитъ, нѣтъ выхода изъ круга?

Я жила и не думала объ этомъ другѣ. О солдатѣ этомъ. Рыжемъ и безстыжемъ. А въ послѣдніе годы вдругъ стала думать и думать о немъ. И видѣть его. Почему-то его, а не прадѣда Павла, — ярче, четче.

Что такое смерть? Это когда забываютъ до конца. Напрочь. А жизнь, навѣрное, это то, когда тебя видятъ и помнятъ.

У насъ сейчасъ многіе молодые хотятъ революціи. Мы озираемся по сторонамъ, смотримъ на тѣ земли, гдѣ революціи эти произошли, и хорошо видимъ: да, опять кровь, разруха и смерть. Ничего, кромѣ смерти. Но смерть проходитъ, и приходитъ жизнь. Только она уже совсѣмъ другая.

И изъ смерти, изъ войны или революціи, надо выкарабкиваться страшно долго.

Страшно и долго.

Сколько усилій для того, чтобы построить новое!

А что такое новое? Можетъ-быть, это опять время?

А оно старымъ или новымъ не бываетъ. Оно всегда одно.

Его шьютъ и рѣжутъ. Прострачиваютъ очередями. Сшиваютъ петлями висѣлицъ. Ставятъ на немъ огненныя заплаты. А оно такое текучее, скользкое. Льется и ускользаетъ.

Недавно мнѣ приснилось, что въ меня опять стрѣляютъ. Но я не убѣгаю. Я стою ровно и тихо. И смотрю убійцѣ прямо въ лицо.

Я хорошо знаю его.

Помню по желтой фотографіи.

Вотъ здѣсь у него морщинка подъ глазомъ. Вотъ здѣсь, возлѣ уха, родинка.

Онъ мнѣ какъ братъ. Родной.

…И онъ не опускаетъ винтовку. Онъ стрѣляетъ все равно.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

«Да, безконечно много значитъ видѣть. Не видѣвшій, не пережившій войны никогда въ ней ничего не пойметъ, это значитъ — не откажется отъ пониманія, объясненія и оправданія ея.

Поужинавъ, мы прошли въ оперативную штаба. Тамъ сидѣло нѣсколько офицеровъ: каждый за своимъ столомъ при своей лампѣ и въ ворохѣ своихъ бумагъ. За спиной у каждаго карты, съ синими и красными изображеніями линій нашихъ и нѣмецкихъ окоповъ. Во всемъ бросающаяся въ глаза вытравленность всякой реальности — все: схема, цифра, сводка, исходящая, входящая, телефонограмма, радіограмма… но совсѣмъ не ночь, дождь, глина, мокрыя ноги и горячій затылокъ, лихорадочная, бредовая тоска о прошедшемъ и сладкая мечта о грядущемъ, проклятіе безотвѣтнаго повиновенія и проклятіе безотвѣтственнаго приказанія, развратная ругань, «мордобитіе» передъ атакой, отчаянный страхъ смерти, боль, крики, ненависть, одинокое умираніе, помѣшательство, самоубійство, изступленье неразрѣшимыхъ вопрошаній, почему, зачѣмъ, во имя чего? А кругомъ гулъ снарядовъ, адскія озаренія краснымъ огнемъ… О Господи, развѣ кому-нибудь передать это.

Помнишь наши споры? Я всегда утверждалъ, что пониманіе есть по существу отождествленіе. Война есть безуміе, смерть и разрушеніе, потому она можетъ быть дѣйствительно понятна лишь окончательно разрушеннымъ душевно или тѣлесно — сумасшедшимъ и мертвецамъ.

Все же, что можемъ сказать о ней мы, оставшіеся въ живыхъ въ здравомъ разумѣ, если и не абсолютно невѣрно, то глубоко недостаточно.

Писать дальше не могу. Сейчасъ пріѣхалъ командиръ изъ лазарета и прислалъ за мной своего денщика, который утверждаетъ, что будто есть свѣдѣнія, что въ Петроградѣ революція…

О если бы это оказалось правдой!»

Ѳедоръ Августовичъ Степунъ.

«Изъ писемъ прапорщика-артиллериста», 1917 годъ

Иней, радужно смѣясь, блестѣлъ подъ угрюмыми фонарями Николаевскаго вокзала славнаго города Петрограда, тысячью мелкихъ, лилипутьихъ ножей до крови рѣзалъ зрачки.

Темно и потно клубился народъ, заталкивая себя, многоглаваго, многоглазаго, кричащаго, въ понуро и мрачно стоящій у перрона длинный эшелонъ. Теплушки и зеленые вагоны — вперемѣшку.

«Дыры теплушекъ досками забьютъ. Надо бы въ вагонъ втиснуться», — темно и бѣшено думалъ Михаилъ Ляминъ, пока толпа вертѣла его, сминала и качала.

Красноармейцы, штыки торчатъ надъ головами, безполезно, безсмысленно сдерживали напирающихъ людей. Глаза выпучены. Языки межъ зубовъ дрожатъ. Пахнетъ по́томъ, будто кислыми щами.

«Потъ человѣчій и морозъ не беретъ. Варево. Ложку кто въ немъ крутитъ?»

Михаилъ ухитрился вздохнуть, чуть развелъ локти, они упирались въ людское темное, грязное тѣсто.

Ихъ отрядъ, разнопестрый, вотъ онъ весь тутъ; эти лица онъ уже хорошо знаетъ. Зачѣмъ ихъ большевики направляютъ въ Сибирь? Холодно тамъ. Съ кѣмъ бороться? Въ Томскѣ, сказали, ужъ собрали Совѣтъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ.

«Депутатъ. Слово какое… закомуристое».

Да не надо себѣ-то врать; всегда есть въ кого стрѣлять. Казаки по всей Сибири возстаютъ противъ новой власти, а ужъ они вооружены, будто на охоту волчью: и ружья, и наганы, и ножи.

А они? Кто они?

Михаилъ, проталкиваясь ближе къ вагону, озирался: рабочіе съ Путиловскаго, рожи будто дегтемъ перемазаны, такъ прочернѣли отъ станковъ; крестьяне изъ Тосно и Гатчины, бороды мочалами торчатъ, желтые, какъ у котовъ, глаза шныряютъ изъ-подъ свалявшихся отъ старости бровей по лбамъ, по верхамъ шапокъ; юнцы въ нескладно сидящихъ шинеляхъ — можетъ, только съ войны явились, и дивятся, что живые остались, а можетъ, вчерашніе юнкера, подъ красное одѣяло подстелились; Михаилъ озирался, раскрывъ ротъ, тяжко, хрипло дышалъ — и вдругъ разомъ, будто сверху, увидѣлъ всю умалишенную толпу и въ ней — себя.

Чьи-то, не Михаила, глаза, а будто бы подъ его лбомъ, жадно схватывали: вотъ они всѣ, давятъ другъ друга, — воры съ Лиговки, часовщики съ Карповки, балтійскіе рыбаки, архангельскіе лодочники, да, богатѣи здѣсь тоже, вонъ жирныя рожи, — бабы съ корзинами и узлами, пищатъ какъ цыплята, вздымаютъ поклажу надъ головами, чтобы не раздавили, — евреи въ ермолкахъ, еврейки въ дорогихъ серьгахъ, и какъ еще не вырвали изъ ушей съ мясомъ, бандерши и шлюхи, ихъ сразу видать по раскраскѣ, — плотники, матросы, грузчики, у матросни фиксы во ртахъ вспыхиваютъ, пуговицы съ бушлатовъ отлетаютъ, хрустятъ подъ ногами толпы, — медички, курсистки, мѣщанки, торговки солью и козьими платками съ Гостинаго двора, пѣвички изъ сгорѣвшихъ кафе-шантановъ, сестры милосердія въ бѣлыхъ, монашьихъ платкахъ, старухи — кто попугая въ клѣткѣ тащитъ, кто деревянный саквояжъ, а одна, щеки чернѣй земли, прижимаетъ къ груди ребенка и плачетъ, а ребенокъ слѣпой, ямы глазъ нѣжной страшной кожей заросли, — и солдаты, ихъ тутъ больше всѣхъ, и съ фронтовъ, и изъ самого Питера, и Богъ знаетъ откуда понаѣхали, а теперь вотъ дальше ѣхать хотятъ — если не въ Сибирь, какъ онъ и его отрядъ, такъ въ Нижній, въ Вятку, въ Казань, въ Самару, въ Екатеринбургъ, въ Челябинскъ, въ Уфу: на Востокъ.

Шинели старыя, тертыя, собакой воняющія, новыя, съ торчащими грозно плечами, съ раструбами широченныхъ рукавовъ — въ такой рукавъ, если въ рѣку окунуть вмѣсто бредня, сома можно поймать, — въ дырахъ отъ пуль, въ неловкихъ смѣшныхъ заплатахъ, съ засохшей кашей подъ воротомъ, съ засохшей кровью на спинахъ и локтяхъ. Коричневыя, мутныя пятна ничѣмъ не отстирать.

«Мѣченые. Какъ и я же».

Михаилъ поежился — не отъ мороза: отъ воспоминанія.

Шрамъ черезъ всю грудь. Раненіе въ легкое. Подъ Бродами.

Тогда его и еще двѣсти тяжелораненыхъ погрузили въ санитарный поѣздъ, и поѣздъ постучалъ колесами ажъ до самаго Питера.

Мелькнули странные, давніе бѣлые руки и пальцы, бѣлыя простыни, бѣлые платки съ красными крестами; мелькнули въ сознаніи, дико загорѣлись, вмигъ сожглись и пропали. Толпа напирала, плющила.

«А шинелька-то моя тоже… того… съ пятномъ».

Да, эта его кровь такъ навѣкъ и осталась у него на спинѣ, странной тускло-кирпичной картой дикаго острова посреди болотнаго шерстяного океана; ничѣмъ не выведешь, да и новье у командира не попросишь, да надо ли?

Теперь глядѣлъ на толпу не сверху — снизу.

Мельтешили ноги. Сапоги, валенки, разношенные боты. Подбитые кожей катанки, сапожки на шнуровкѣ, перепачканныя мазутомъ бурки, лаковыя галоши, высокіе, подъ колѣно, ботинки на кучерявомъ бараньемъ мѣху; и лапти, лапти, много ихъ, такъ и шлепаютъ по грязи, по снѣгу, по крошеву вокзальнаго, битаго дворницкимъ ломомъ льда, и опять сапоги — хромовые купецкіе, свиные солдатскіе, съ подошвами-гирями, со сбитыми носами, рваными голенищами. За однимъ голенищемъ рукоять ножа торчитъ.

Михаилъ тряханулъ головой и обругалъ себя. «Вижу чортъ знаетъ что, брежу».

Вагонъ былъ совсѣмъ рядомъ, и въ него, матерясь, лѣзли люди.

Солдатъ рядомъ съ нимъ сопѣлъ какъ паровозъ. Ну да, ремнемъ утянулся, какъ снопъ, вонъ какъ грудь выпятилъ. Слѣва наваливался грузный казакъ. Михаила по ногамъ била его шашка.

— Э-э-эй! Ну же! Что вазякаетеся! Живѣй! Залѣзай!

На Лямина надавили сзади, и онъ чуть не клюнулъ носомъ по шапкѣ того, что маячилъ впереди, — увѣшаннаго оружіемъ отъ ушей до пятокъ не пойми кого, солдата или разбойника: на боку револьверъ, на другомъ — пистолетъ, весь обкрученъ, какъ елка новогодняя, патронной лентой, и еще странныя темныя бутылки на поясѣ висятъ.

«Бомбы. Эка вооружился! Тотъ, кто оружьемъ обвѣсился, точ —

но смерти боится».

— Гражданы! Гражданы! Ну вы мнѣ щасъ ребры сломаети!

— И сломаемъ! И сломаемъ! Недорого возьмемъ!

— Давай, давай! Нажми еще! Мѣсто-то тамъ есь ищо!

— Да никакихъ мѣстовъ нѣтъ ужъ давно! Только на башки ложиться если!

— Навались, ребята!

Бабы визжали. Мужики кряхтѣли и орали.

Ляминъ сам не понялъ, не помнилъ, какъ оказался на вагонной подножкѣ. Рядомъ съ нимъ, впереди и сбоку, моталось знакомое лицо.

— Сашка! — крикнулъ Ляминъ. — Люкинъ!

— Держись, братецъ!

Сашка Люкинъ, бѣлобрысый и дико, какъ кочерга, худой, слѣпо и хулигански подмигнулъ Михаилу.

Казакъ грубо наступилъ Михаилу на ногу. Онъ скрипнулъ зубами. Ткнулъ казака локтемъ въ грудь. Казакъ его — кулакомъ въ спину. Толкаясь и переругиваясь, они оказались внутри вагона. Духота давила хуже людской плоти. Солдатъ Люкинъ хваталъ воздухъ ртомъ.

— Братцы! Выбивайте окна!

— Чортъ! Въ декабрѣ-то! Какъ двинемся — полегше будетъ!

Ляминъ ощупалъ револьверъ на боку. Кобура не разстегнута;

ремень не срѣзанъ. Не украли, и слава Богу.

— Эй! — крикнулъ Люкинъ. — Отрядъ! Всѣ здѣся?!

Нестройно, тамъ и сямъ, отзывались, взлетали голоса.

— А командиръ нашъ?!

— Здѣсь командиръ! — кричали изъ набитаго людьми тамбура. — Слушай мою команду! Всѣмъ свободныя полки — занять!

Громкій хохотъ былъ этому голосу отвѣтомъ.

— Да! Займешь, держи карманъ шире!

— Такъ всѣ и растопырились, намъ мѣста уступать!

— А ты, саблей, саблей взмахни! И прогони! Испужаются!

— Обдѣлаются…

— Га-га-а-а-а-а!

Бабы сидѣли, глядя мрачно, исподлобья, крѣпко прижимая къ себѣ корзины, что-то тамъ внутри корзинъ мягко, скупо оглаживая. «Кто живой тамъ у нихъ, что ли? Да что не клекочетъ, не хрюкаетъ?»

Каждый свое сокровище съ собой везетъ. Скарбъ на дорогахъ войны растеряется, сгоритъ. А тутъ еще революція. Все вмѣстѣ, одинъ огонь съ одной стороны, другой — съ другой.

Михаилъ толкся между полокъ, на нихъ уже сидѣли, свѣшивая ноги, и лежали люди.

— Мишка! — заполошно кричалъ Люкинъ. — Греби сюды! Лѣзь, быстро!

Билъ кулакомъ рядомъ съ собой по самой верхней, подъ потолкомъ вагона, багажной деревянной полкѣ.

— Вонъ кака широкенька! Умѣстимся обое! А я бы, честно, не тебя бы предпочелъ, а вонъ ее!

Указалъ пальцемъ внизъ. Михаилъ перевелъ глаза. Напротивъ него странно, въ гущѣ человѣчьяго дорожнаго ада, мерцало лицо. Широкія скулы раздвигаютъ воздухъ. Сильный, торчащимъ кулакомъ, подбородокъ; плотно, въ нить сжаты губы. Прозрачные сѣрые глаза ожгли льдинами. Онъ только спустя время догадался, что лицо-то женское: слишкомъ нѣжное для парня, для мужика слишкомъ гладкое.

— Эй! — надсаживался Сашка. — Лѣзь сюды, дѣвка!

Женщина, уперевъ ладони въ колѣни, быстро встала, взвилась. И Мишка, и Сашка увидали за ея спиной остріе штыка. А на боку — кобуру. И что она въ сѣрой, грубаго сукна, шинели, тоже увидали. И плечи ея широкія, мужскія — увидали.

— Это ты слѣзай, — сказала она просто и грозно.

Голосъ у нея оказался такой, какъ солдату надо: грубый, хриплый, съ потаенными звонкими нотами.

— Сестренка… — Люкинъ утеръ носъ кулакомъ. — Ну ты чо, сестренка… А то я спрыгну, а ты — кладись…

— Шуруй! — крикнулъ Михаилъ и махнулъ рукой.

Люкинъ спрыгнулъ мигомъ.

Они оба подсадили бабу-солдата на багажную полку. Женщина сладко вытянулась, стащила съ плеча ремень винтовки; Ляминъ пристально смотрѣлъ на ея сапоги. Комья заледенѣлой грязи оттаивали въ вагонномъ теплѣ. Грязь становилась потеками, темными слезами стекала по сапогамъ.

«Воевала. Гдѣ?»

Онъ чувствовалъ исходившій отъ нея запахъ недавняго пороха.

Такимъ ужъ, слишкомъ твердымъ, было ея голодное лицо. А щеки около губъ — нѣжными, какъ у ребенка.

Его голова торчала аккуратъ напротивъ ея блѣдной, медленно розовѣвшей щеки.

Женщина повернула голову и беззастѣнчиво разсматривала его. Тщательно, внимательно, будто хотѣла навѣкъ запомнить. Ему показалось, у нея между рѣсницъ вспыхиваетъ слезный огонь.

— Вы это, — Ляминъ сглотнулъ, — ѣсть хотите?

Она молча смотрѣла.

— А то, это, у меня ржаной коровай. И… селедка. Сказали — норвежская!

Женщина закрыла глаза и такъ, съ закрытыми глазами, перевернулась на-бокъ, лицомъ къ винтовкѣ. Обхватила ее обѣими руками и прижала къ себѣ, какъ мужика. Люди въ вагонѣ орали, стонали, вскрикивали, и Ляминъ съ трудомъ услышалъ въ мѣсивѣ голосовъ женское бормотанье.

— Ты не думай, я не сплю.

Въ полутьмѣ поблескивалъ штыкъ.

«Уснетъ, и запросто винтовку у ней отымутъ. Это лучше я буду не спать».

Подумалъ такъ — и съ изумленіемъ наблюдалъ, какъ Сашка Люкинъ укладывается на полъ вагона, между грязныхъ чужихъ ногъ, и уже спитъ, и уже храпитъ. Михаилъ сѣлъ рядомъ съ Сашкой на полъ, взялъ его тяжелую, какъ кузнечный молотъ, башку и положилъ къ себѣ на колѣни, чтобъ ему помягче было спать.

И самъ дремалъ; засыпая, думалъ: «А вѣдь она сказала мнѣ — „ты“».

Колеса клокотали, били въ желѣзные бубны, встряхивали вагонъ. Они уже ѣхали, а имъ казалось, что все еще стоятъ.

…Командиръ отряда, Иванъ Подосокорь, надъ людскими головами, надъ чужими жизнями, стронутыми съ мѣста, кричалъ имъ, краснымъ солдатамъ:

— Молодцы мои! Вы, молодцы! Дорогая дальняя, а вы бодрѣй, бодрѣе! Хорошее дѣло затѣяли мы. Всѣ мы! А кто противъ народа — тотъ противъ себя же и будетъ! Поняли?!

— Поняли! — кричали съ другого конца вагона. — А гдѣ ѣдемъ-то, товарищъ командиръ?

— Да Вятку ужъ проѣхали. Балезино скоро!

— Эхъ, она и Сибирь, значитъ, скоренько…

— Да што языкомъ во рту возишь, како скоренько, ищо недѣли двѣ, три тащиться… глаза всѣ на снѣга проглядимъ…

Много народу сошло въ Нижнемъ. Мѣста внизу освободились; баба-солдатъ слѣзла, встряхнулась, какъ собака, вылѣзшая изъ рѣки, дернула плечами, пригладила коротко стриженые волосы. Михаилъ уже ломалъ на-двое темный, чуть зачерствѣлый коровай, тянулъ половину женщинѣ.

— Протвѣдайте, прошу.

Она усмѣхнулась, опять плечами передернула. Онъ вообразилъ ея голыя плечи, вотъ если бы гимнастерку стащить.

Протянула руку и не весь кусъ схватила, а пальцами — нѣжно и бережно — отломила. Въ ротъ сунула, жевала. Глаза прикрыла отъ блаженства.

— Спасибо, — сказала съ набитымъ ртомъ.

— Да вы берите, берите все.

— Ты добрый.

Взяла у него изъ рукъ и обѣими руками отломила отъ половины еще половину. Ѣла быстро, жадно, но не противно. Ротъ ладонью утерла.

Глаза, сѣрые, холодно-ясные, въ Михаила воткнулись.

О чемъ-то надо было говорить. Колеса стучали.

— А вы… на фронтѣ… на какомъ воевали?

— Въ арміи Самсонова.

— Ахъ, вотъ что.

— А ты гдѣ?

— А я у Брусилова. Ранило меня подъ Бродами. Тамъ наступали мы.

— Наступали, — усмѣхнулась. — Себѣ на судьбу сапогомъ наступили.

— А вы считаете, что, революція — неправа?

— Я? Считаю? — Ему показалось, она сейчасъ размахнется и въ лицо ударитъ его. — Я съ тобой — въ одномъ отрядѣ ѣду!

— Въ какомъ отрядѣ? Въ нашемъ? Въ Подосокоря?

— Дай еще хлѣба, — попросила.

Онъ протянулъ ржаной. Она ломала и ѣла еще. Ѣла, пока зубы не устали жевать.

— А пить у тебя нѣтъ?

Михаилъ смотрѣлъ ей прямо въ глаза.

«Глаза бы эти губами выпить. Ужъ больно холодны. Свѣжи».

— Нѣтъ. — Развелъ руками. — Ни водки, ни самогонки. Ни барскихъ коньяковъ.

Она засмѣялась и тихо, долго хохотала, закинувъ голову. Рѣзко хохотъ оборвала.

Люкинъ лежалъ у нихъ подъ ногами, храпѣлъ.

Составъ дернулся и всталъ. Люди вываливались, а вваливались другіе.

— Ты глянь-ка, дивися, на крышахъ даже сидятъ!

— Это што. Отъ самаго Питера волоклись — такъ на приступкахъ вагонныхъ народъ катился.

— Кого-то, глядишь, и вѣтерокъ сшибъ…

— Щасъ-то оно посвободнѣй!

— Да, дышать можно. А то духъ тяжелый!

Бодрый, нарочито веселый, съ воровской хрипотцой, голосъ Подосокоря разносился по вагону.

— Товарищи солдаты! Мы — красные солдаты, помните это! На фронтѣ тяжко, а на нашемъ, красномъ фронтѣ еще тяжелѣй! Но не опустимъ рукъ! И — не опустимъ оружья! Всѣ наши муки, товарищи, лишь для того, чтобы мы защитили нашу родную революцію! И установили на всей нашей землѣ пролетарскую, вѣрную власть! Долой царя, товарищи! Ѣдемъ бить враговъ Красной Гвардіи… враговъ нашего Ленина, вождя! Всѣ жертвы…

Крикъ захлебнулся, потонулъ въ чужихъ крикахъ.

Женщина покривила губы.

— Про жертвы оретъ, ишь. Мало мы жертвъ видали, такъ выходитъ.

Ляминъ глядѣлъ на ржаную крошку, приставшую къ ея верхней губѣ.

Она учуяла направленіе его взгляда, смахнула крошку, какъ кошка лапой.

— Можетъ, мы и не вернемся никто изъ этихъ новыхъ боевъ! — весело кричалъ Подосокорь. — Но это правильно! Кто-то долженъ лечь въ землю… за свѣтлое будущее время! За счастье дѣтей нашихъ, внуковъ нашихъ!

— Счастье дѣтей, — сказала женщина вдругъ твердо и ясно, — это онъ вѣрно говоритъ.

— Вы, бабы, о дѣтяхъ больше мыслите, чѣмъ мы, мужики, — сказалъ Ляминъ какъ можно вѣжливѣй. А получилось все равно грубо.

— А у тебя дѣти есть?

Опять глядѣла слишкомъ прямо, зрачками нашла и проткнула его зрачки.

— Нѣтъ, — сказалъ Михаилъ и лизнулъ и прикусилъ губу.

Женщина улыбнулась.

— Этого ни одинъ мужикъ не знаетъ, есть у него дѣти или нѣтъ. А иногда, бываетъ, и узнаётъ.

— Будемъ сильны духомъ! — звенѣлъ голосъ командира. — Увѣрены въ побѣдѣ! Побѣдимъ навязанную намъ войну! Побѣдимъ богатыхъ тварей! Побѣдимъ враговъ революціи, ура, товарищи!

Весь вагонъ гудѣлъ, пѣлъ:

— Ура-а-а-а-а!

— Гладко командиръ нашъ кричитъ, точно лекцію читаетъ, — передернула плечами женщина, — да до Сибирюшки еще долго, пріустанетъ вопить. Смѣна ему нужна. Можетъ, ты покричишь?

Ляминъ самъ не зналъ, какъ вырвались изъ него эти злыя слова.

— Я къ тебѣ съ заботой, дура, а ты смѣешься надо мной!

Ноздри женщины раздулись, она вродѣ какъ перевела духъ. Будто долго бѣжала, и вотъ устала, и тяжело, какъ лошадь, дышитъ.

— Слава Богу, живой ты человѣкъ. И ко мнѣ какъ къ живому человѣку наконецъ обратился. А то я словно бы въ господской рестораціи весь путь сижу. Только вѣера мнѣ не хватаетъ! Обмахиваться!

Уже смѣялась, но хорошо, тепло, и онъ смѣялся.

— А тебя какъ звать-то?

— Наконецъ-то спросилъ! Прасковьей. А тебя?

— Михаиломъ. А тебя можно какъ? Параша?

— Пашка.

— Паша, можетъ?

— Пашка, слышалъ!

Онъ положилъ руку на ея руку.

— Пашка… ну чего ты такая…

Опустилъ глаза: черезъ всю ея ладонь, черезъ запястье бѣжалъ, вился рваный, страшный синій шрамъ. Плохо, на-спѣхъ зашивалъ рану военный хирургъ.

— Что глядишь. Зажило все давно, какъ на собакѣ, — сказала Пашка и выдернула изъ-подъ его горячей, какъ раскаленный самоваръ, руки свою большую, распаханную швомъ крѣпкую руку.

***

Залпы нашихъ батарей рвали плотный, гаревой вѣтеръ въ клочки, и Михаилъ дышалъ обрывками этого вѣтра, его сѣрыми влажными лоскутами — хваталъ ртомъ одинъ лоскутъ, другой, а плотная сѣрая небесная ткань снова тянулась, и снова залпъ, и снова трескъ грубо и страшно разрываемаго воздуха.

«Будто мѣшковину на-двое рвутъ. И ею же уши затыкаютъ».

Глохъ и опять слышалъ. Ихъ полкъ держался противъ двухъ германскихъ. Слышно было — австріяки орали дико; потомъ видно, какъ рты разѣваютъ, а криковъ не слыхать.

Орудія жахали мѣрно и обреченно, въ ритмѣ гигантскаго адскаго маятника, будто эти оглушительныя аханья, рвущія нищій земной воздухъ, издавала невидимая огромная машина.

Ляминъ тоскливо глядѣлъ на мосты черезъ грязную темную, тускло блестѣвшую на перекатахъ мятой фольгой рѣку.

«Мосты крѣпкіе. И никто ихъ теперь-то не взорветъ. И подмогу — по мостамъ — они, гаденыши, пришлютъ. Пришлютъ!»

Ахнуло опять. Подъ черепомъ у Михаила вмѣсто мыслей на мигъ взбурлилась обжигающая каша, и хлюпала, и булькала. Показалось, каша эта сейчасъ вытечетъ въ кривой разломъ треснувшей отъ грохота кости.

…снова сталъ слышать. Въ дымномъ небѣ висѣлъ, качался аэропланъ. Рота, что укрылась въ кустахъ у рѣки, стрѣляла по авіатору, по стрекозино растопыреннымъ дощатымъ крыльямъ.

«Ушелъ, дрянь. Спасъ свою шкуру».

Хилый лѣсокъ устилалъ всхолмія. Лѣсокъ такой: не спрячешься отъ снарядовъ, но и растеряешься среди юныхъ березокъ, кривыхъ молодыхъ буковъ и крѣпенькихъ дубковъ.

«Лѣсъ. Лечь бы въ траву подъ дерево. Рожу въ траву… окунуть… объ траву вытереть…»

Онъ нагнулъ лицо къ рукѣ, мертво вцѣпившейся въ винтовку, и выгибомъ запястья зло отеръ потъ со лба и щекъ.

Рядомъ съ нимъ широко шагалъ солдатъ Егорьевъ, хрипло выплевывалъ изъ глотки не слова — опять шматки сѣрой холстины:

— За всякимъ!.. кустомъ!.. здѣся!.. звѣрь! Сидитъ!

И, самъ звѣрски оскалившись, умалишенно хохоталъ, то ли себя и солдатъ подбадривая, то ли вправду сходя съ ума.

Грохотъ раздался впереди, шагахъ въ ста отъ нихъ.

Солдаты присѣли. Кое-кто на землю легъ.

Егорьевъ сплюнулъ и зло глянулъ на продолжавшаго медленно, будто по минному полю, итти Лямина.

— О! Вотъ оно и хрѣнъ-то!

Всѣ солдаты смотрѣли на огромную, чернымъ котломъ, воронку, вырытую снарядомъ по склону лѣсистаго холма.

— По насъ щасъ вдаритъ…

Офицеръ Дурасовъ, ѣхавшій поблизости на хиломъ, сѣромъ въ яблокахъ, конѣ, спрыгнулъ съ коня и передалъ ординарцу поводья. Обернулъ къ солдатамъ лицо. И Ляминъ вздрогнулъ. Никогда онъ не видалъ у человѣка такого лица. Ни у тѣхъ, кто умиралъ на его глазахъ; ни у тѣхъ, кто сильно и неудержно радовался передъ нимъ.

Изъ лица Дурасова исходилъ яркій, мощный нездѣшній свѣтъ.

— Полкъ! — заоралъ Дурасовъ натужно. — Полкъ, впередъ!

Лютый морозъ зацарапалъ Лямину потную, подъ соленой гимнастеркой, спину. Полы шинели били по облѣпленнымъ грязью сапогамъ. Онъ бѣжалъ, и вокругъ него солдаты тоже бѣжали. Этотъ бѣгъ былъ направленъ, онъ такъ понималъ, не отъ снарядовъ, а именно къ нимъ, это значитъ, на смерть, — но въ этотъ мигъ онъ странно и прекрасно пересталъ бояться смерти; и, какъ только это чувство его посѣтило, тутъ же справа и сбоку ударили передъ ними еще три снаряда: сначала одинъ, потомъ — сдвоеннымъ аккордомъ — два другихъ. Сильно запахло гарью и свѣжей землей, и вывороченными изъ земли древесными корнями.

— Полкъ! Бѣгомъ! — кричалъ Дурасовъ.

И они бѣжали; и Ляминъ глядѣлъ — а кто-то уже лежалъ, такъ и остался посреди этого молодого дубняка съ разлитыми по землѣ мозгами, съ вывернутыми на молодую траву потрохами; они, живые, бѣжали, и скатки шинелей давили на спины, и саперныя лопатки втыкались подъ ребра, и котелки объ эти лопатки стучали, грохотали, — и люди орали, чтобы заглушить, забить живыми криками ледяное и царское молчанье смерти:

— А-а-а-а-а-а! Ура-а-а-а-а-а!

Дурасовъ опять вскочилъ на коня и вмѣстѣ со всѣми оралъ «ура-а-а-а!». Солдаты выбѣжали на поляну, опять скрылись въ дубравѣ. И снова справа ударило.

«Шестидюймовый… должно…»

Всѣ упали наземь. Ляминъ повернулъ голову. Разлѣпилъ засыпанные шматками земли глаза. Товарищи лежали рядомъ, стонали. Уже подбѣгали санитары, съ черными, сажевыми лицами; укладывали раненыхъ на носилки. Снова въ небѣ мотался аэропланъ. Авіаторъ высматривалъ позиціи врага.

«Это мы — врагъ. А они — нашъ врагъ».

Мелькнула дикая мысль: а эта война, она-то людямъ на кой лядъ?! — но времени ее додумать не было. Солдаты поднялись съ земли и вновь побѣжали навстрѣчу огню. Дурасовъ скакалъ на своемъ сѣромъ хиломъ конькѣ, и лицо у него тоже было черное, страшное, — безпрерывно орущее.

— По-о-о-олкъ! Впере-о-о-одъ!

Опять жахнуло, и вверхъ вѣеромъ полетѣла, развернулась земля, попа́дали молодые дубки, и люди повалились на землю — и лежали, къ ней прижавшись, ища у нея послѣдней защиты, а Дурасову нужно было, чтобы полкъ шелъ впередъ. Валились подъ осколками снарядовъ лошади подъ офицерами, и офицеры, раненые, откинувшись назадъ, медленно сползали съ сѣделъ, и ноги офицеровъ путались въ стременахъ, и лошади падали наземь и тяжестью своей придавливали офицерскія тѣла, а раненые солдаты безпомощно раскидывали руки, царапая землю, беззвучно крича отъ боли, и земля набивалась имъ подъ ногти, подъ тонкую, какъ рыбья чешуя, жизнь.

Солдаты лежали, а снаряды свистѣли, падали и разрывались, и Ляминъ утыкался лицомъ въ землю, остро и глубоко нюхая, вдыхая всю ее, какъ вдыхаетъ мужикъ въ постели бабій острый потъ, и странно, зло и весело, думалъ о себѣ: а вотъ я еще живой.

Гремѣло и грохотало, и уши уже отказывались слышать. Глаза еще видѣли. Глаза Лямина схватывали все, какъ напослѣдокъ, — какъ медленно, будто нехотя, съ закопченными лицами поднимаются съ земли солдаты, и старые и молодые, они теперь всѣ сравнялись, возраста не было, времени тоже: была смерть и была жизнь, а еще — земля подъ ногами, развороченная взрывами, такая теплая, выбрасывающая изъ себя вверхъ, къ небу, стволы и листья, будто желающая деревьями и листьями обнять и расцѣловать вѣчно недосягаемое, холодное небо.

И тутъ Ляминъ самъ не помнилъ, какъ все это у него получилось. Какъ все это взяло да случилось: будто само по себѣ, будто и не онъ тутъ все это содѣялъ, а кто-то другой, а онъ, какъ въ синема, наблюдалъ.

Онъ всталъ сначала на колѣни, быстро оглядѣлъ передъ собою землю, лежащія недвижно и ворочающіяся въ тяжкой боли, въ предсмертьѣ, тѣла, потомъ быстро, уткнувъ кулаки въ землю, вскочилъ, обернулся къ солдатамъ и офицерамъ, что еще на живыхъ, еще не подстрѣленныхъ коняхъ скакали поблизости, крѣпче зажалъ въ рукѣ винтовку, поднялъ ее надъ головой и крѣпко, дико потрясъ ею, а потомъ разинулъ ротъ шире варежки и крикнулъ такъ зычно, какъ никогда въ жизни еще не вопилъ:

— По-о-о-о-олкъ! За мно-о-о-о-ой!

Побѣжалъ. Сапоги тянули къ землѣ, гирями висѣли. Ноги заплетались. Онъ старался ихъ ставить крѣпко, мощно, утюгами.

— За вѣру-у-у-у! За Царя-а-а-а-а! За Отечество-о-о-о-о!

Бѣжалъ, на бѣгу прицѣлился и выстрѣлилъ изъ винтовки.

И рядомъ съ нимъ свистѣли пули.

И онъ не зналъ, вражескія это пули или свои по врагу стрѣляютъ. Бѣжалъ, и все.

Бѣжалъ впереди, а полкъ, топоча, давя сырые листья и влажную пахучую землю, бѣжалъ за нимъ, и дубовыя вѣтви били ихъ по лицамъ, и лѣсъ то разступался, то густѣлъ, и падали люди, и оставались лежать, и бѣжали рядомъ, и просвистѣло слишкомъ близко, Ляминъ скосилъ глаза и увидалъ, какъ подламываются ноги сѣраго въ яблокахъ офицерскаго конька, и вываливается изъ сѣдла офицеръ Дурасовъ, какъ ватная рождественская игрушка, и тяжело падаетъ головой въ траву; фуражка откатилась, конь дернулъ ногами и затихъ, а Дурасовъ глядѣлъ бѣлыми ледяными глазами въ небо, будто жадно раскрытымъ мертвымъ ртомъ — выпить до дна все небо хотѣлъ.

— Ура-а-а-а-а! За Царя-а-а-а-а-а! — вопили рядомъ.

Всѣ бѣжали, и онъ тоже. Его обогнали, онъ уже не бѣжалъ первымъ. Свѣжо и ласково пахло близкой рѣкой.

Они, кто живые, подбѣжали къ окопамъ у рѣки, а вдали уже виднѣлись крыши деревни, и Ляминъ, попрежнему сжимая въ кулакѣ винтовку такъ, что бѣлѣли пальцы — не разогнуть, видѣлъ — высовываются изъ окоповъ головы, освѣщаются измученныя лица улыбками:

— Братцы! Братцы! Неужели!

— Ужели, ужели… — бормоталъ Ляминъ.

Онъ присѣлъ и сползъ на заду въ сырой, отчего-то пахнущій свѣжей рыбой окопъ. Окопъ былъ узкій, неглубокій, заваленный мусоромъ, съ плывущей подъ сапогами грязью.

— Братцы! Солнышки! Да неужто прорвались!

Обнимались.

Кто-то плакалъ, судорожно двигая кадыкомъ. Кто-то безпощадно матерился.

Надъ окопомъ стояли спрыгнувшіе съ коней офицеры. Ляминъ видѣлъ передъ глазами чьи-то мощные, какъ бычачьи морды, сапоги. Черный блескъ ваксы, будто поверхность озера, просвѣчивалъ сквозь слои грязи и глины.

— Кто полкъ поднялъ въ атаку? Ты? Имя?

Михаилъ сглотнулъ. Ему ли говорятъ?

— Ты, слышь, на тебя офицера глядять…

— Чего молчишь, въ ротъ воды набралъ? Аль не тебѣ баютъ?

— Ляминъ. Михаилъ. Еѳимовъ сынъ!

Ему показалось, громко крикнулъ, а ротъ едва шевелился, и голосъ меркъ.

— Къ наградѣ тебя приставимъ! Къ Георгію!

Его тыкали кулаками въ бока, стучали по плечамъ, подносили курево.

— Слышь… Георгія дадутъ…

— Дыкъ ето онъ, што ли, васъ сюда привелъ?.. Охъ, братцы-и-и-и…

Въ пальцахъ, невѣсть какъ, оказалась, уже дымила цигарка. Онъ курилъ и ни о чемъ не думалъ. Сырая мягкая окопная глина плыла подъ сапогами, и онъ качался, какъ пьяный.

Гармошка деревенской свадьбы вдругъ запѣла подо лбомъ.

Онъ отмахнулся отъ музыки, какъ отъ мухи.

— Милый… да милый же ты человѣкъ…

— Вотъ, ребяты, и смертушка яво пощадила… не укусила…

— Молитесь всѣ, ищо бои главные впереди…

Ляминъ курилъ, и дымъ вился вокругъ пустой, безъ единой мысли, головы.

Онъ и правда плохо сталъ слышать.

«Контузило, видать».

Вдругъ рядомъ заорали бѣшено:

— А-а-а-а! Кровища изъ няво хлещеть! Вона, изъ боку!

Онъ выронилъ цигарку и изумленно скосилъ глаза. Ни удивиться, ни додумать не успѣлъ. Повалился въ окопную грязь.

…его били по щекамъ, поливали водой изъ фляги.

Онъ открылъ глаза и ловилъ струю ртомъ. Грязную и теплую.

…потомъ полили спиртомъ, у офицера Лаврищева во флягѣ нашелся; перевязали чѣмъ могли. Крови потерялъ толику, да вокругъ рѣзво, рѣзко смѣялись, скаля зубы:

— Царапина! Повезло!

Подбадривали.

Онъ смѣялся тоже, такъ же хищно и весело скалился.

Странно чувствовалъ колючесть, небритость и даже блѣдность своихъ впалыхъ щекъ.

***

— Не бойся… не бойся…

Онъ все шепталъ это, глупо и счастливо, а скрюченныя руки его, собачьи лапы, разрывали слежалый лѣсной снѣгъ, пытаясь добраться до земли.

Солдатъ Михаилъ Ляминъ хотѣлъ закопать въ зимнемъ лѣсу дѣвчонку, испоганенную и убитую имъ.

Стоя на колѣняхъ, онъ все рылъ и рылъ руками-лапами холодное снѣговое тѣсто. Рядомъ лежалъ трупъ. Дѣвочка совсѣмъ молоденькая. Ребенокъ. Сколько ей сравнялось? Двѣнадцать? Десять?

«Рой, рой, — приказывалъ онъ себѣ, шепталъ стеклянными колючими губами, — рой живѣй. А то найдутъ, не успѣешь грѣхъ покрыть».

Ощутилъ на груди жженіе креста. Роющія руки убыстрили движенья.

Передъ глазами мелькало непоправимое. Какъ было все?

…Ворвался въ избу. Гулкія холодныя сѣни отзвучали крикомъ-эхомъ. Метнулись юбки, расшитый фартукъ. Набросился, будто охотился. Да вѣдь онъ и охотился, и дичь — вотъ она, не уйдетъ.

Дѣвчонка успѣла распахнуть дверь въ избу, да онъ упредилъ ее. Цапнулъ за завязки фартука, онѣ развязались; схватилъ за плечо. Дѣвка заверещала. Въ дверяхъ показалась старуха, подняла коричневыя ладони, закричала. Накинувъ дѣвкѣ согнутую руку на шею, другой рукой вытащилъ наганъ изъ кобуры. Бабка упала и захрипѣла. Дѣвчонка хныкала. Онъ связалъ ей руки бабкинымъ платкомъ. Вытолкалъ со двора, какъ упрямую корову.

Гналъ въ лѣсъ: она, босая, семенитъ впереди, онъ — стволомъ нагана тычетъ ей въ лопатки.

«Чортъ, мнѣ все это снится! Снится!»

Ноги и его, и ея вязли въ снѣгу. Потомъ неожиданно тихо и легко заскользили по твердой и толстой наледи.

«Ухъ ты, я какъ по морю иду. По водѣ! Ешки, какъ Христосъ!»

Такъ скользили межъ кустовъ. Обмерзлыя вѣтки били дѣвку по глазамъ. Она защищалась связанными руками.

Такъ же выставила, защищаясь, впередъ руки, когда онъ рѣшилъ: все, тутъ можно, — и ударомъ кулака повалилъ ее на снѣгъ, въ сугробъ.

Ея голова утонула въ сугробѣ. Онъ дрожалъ надъ безголовымъ тѣломъ. Она силилась повернуться со спины на животъ. Дергала руками, хотѣла разорвать узелъ платка; но связалъ онъ крѣпко. Сучила ногами. Михаилъ рвалъ на себѣ ремень, портки.

Обсердился, выхватилъ изъ-за голенища ножъ; быстро, твердой рукой, разрѣзалъ на дѣвкѣ кофту, платье. Ножъ обратно засунулъ.

…Разодралъ, какъ курицу, подъ густо усыпаннымъ снѣгомъ кустомъ.

Слышалъ свое хриплое дыханье. Легкія гудѣли старой гармонью.

Дѣвка сперва дрожала, кричала, потомъ паровозомъ запыхтѣла; онъ налегъ ей на губы небритой щекой, чтобы заглушить крики. Она укусила его въ щеку. Онъ, продолжая ее сжимать и терзать, заругался темно. Потомъ уткнулся носомъ ей за ухо. Туда, гдѣ сладко и тонко пахло нѣжнымъ, дѣтскимъ.

…Отрядный крикнулъ — онъ узналъ его голосъ:

— Ляминъ! Балуй! — какъ коню.

…И это была всего лишь война; всего лишь сонъ; всего лишь зажженная и погасшая спичка, — а онъ такъ и не успѣлъ прикурить, не успѣлъ насладиться.

***

Германцы прорвали фронтъ на ширину въ десять верстъ.

Германцы торжествовали. Они бѣжали по полямъ, по пригоркамъ, даже и особенно не таясь, не пригибаясь, — наперевѣсъ держа винтовки, съ перемазанными грязью и пылью рожами, перекошенными въ почти побѣдномъ, торжествующемъ крикѣ. Кричали взахлебъ и бѣжали, и Михаилу казалось — подъ ихъ ногами гудитъ земля.

Бѣлый день, и ясное солнце, и при такомъ чистомъ, ясномъ свѣтѣ видны до морщины всѣ лица — изломанныя воплемъ и искаженныя болью. Русскіе солдаты выскакивали изъ окоповъ какъ ошпаренные. Враги не набѣгали — наваливались. Шли сѣрой волной.

А передъ волной шинелей моталась и рвалась волна огня.

Ляминъ, сморщившись отъ боли въ недавней ранѣ, перескочилъ черезъ убитаго, черезъ другого, запнулся, повалился на колѣно, вскочилъ.

— Австріяки-и-и-и-и! — какъ рѣзаное порося, вопили солдаты.

Кромѣ штыкового боя, ихъ не ждало ничто; и штыковой бой начался быстро и обреченно.

Ляминъ безсмысленно оглянулся. Губы его вылѣпили:

— Батареи… гдѣ же… пулеметы… ребята…

Германцы катились огромной сѣросиней, почти морской волной. Живое цунами осѣдало. Спины горбились. Штыки вонзались въ шеи и подъ ребра. Вопли русскихъ и вопли врага слѣпились въ единый комъ краснаго, горячаго дикаго крика.

И тутъ заработали пулеметы. Ляминъ размахнулся, всадилъ штыкъ въ идущаго на него грудью австріяка — и рухнулъ на колѣни, и шлепнулся животомъ въ грязь.

«Еще не хватало… чтобы свои же… подстрѣлили… какъ зайца…»

Оръ взвивался до небесъ. Небеса глядѣли пусто, голо, бѣло.

Слишкомъ ясныя, безучастныя плыли надъ криками небеса.

Германцы бѣжали и бѣжали, и рубили воздухъ и русскія тѣла штыками, и остро и солено пахло; Михаилъ раздувалъ ноздри, скользко плыла вокругъ рукъ и живота земля, и солью шибало въ носъ все сильнѣе, солью и сладостью, и вдругъ онъ осозналъ — такъ пахнетъ кровь.

Ея было уже много вокругъ, крови. Въ ней скользили сапоги. Ее жадно впитывала, пила земля.

Земля сырѣла отъ крови. Михаилъ скосилъ глаза: рядомъ стоялъ офицеръ Лаврищевъ, онъ палилъ изъ револьвера куда попадется — въ бѣлый свѣтъ, какъ въ копеечку.

Лаврищевъ стрѣлялъ зажмурившись. Плотно, въ нитку сжавъ губы. Лаврищевъ не видѣлъ, какъ на него тучей подъ вѣтромъ несется австріякъ. Широкій, какъ таежная лыжа, штыкъ уже рвалъ гимнастерку и вспарывалъ тѣло. Ляминъ воткнулъ австріяку штыкъ въ животъ. Врагъ повалился, онъ падалъ слишкомъ медленно, и медленно, смѣшно падала его винтовка. Упали вмѣстѣ. Лаврищевъ разлѣпилъ бѣлые пустые глаза.

— Что… кровь?.. — невнятно сказалъ Михаилъ и протянулъ руку къ подбородку офицера.

Лаврищевъ зубами прокусилъ себѣ обѣ губы.

По губамъ Лаврищева, по подбородку текла кровь и стекала по шеѣ за глухо застегнутый воротникъ гимнастерки.

— Ваше благородіе… — прохрипѣлъ Михаилъ и непонятно какъ и зачѣмъ, нагло, глупо, ладонью вытеръ офицеру кровь съ губы.

И тутъ раздалась трещотка выстрѣловъ — сзади ли, спереди; колѣни Лаврищева подкосились, и онъ повалился въ грязь рядомъ съ убитымъ Ляминымъ германцемъ.

Онъ и мертвый продолжалъ дико, желѣзно стискивать въ кулакѣ револьверъ.

Солдаты выскакивали изъ окоповъ и опять валились туда. Кто: наши, враги, — уже было все равно. Изъ окопныхъ ямъ доносились крики и хрипы. Ляминъ увернулся отъ летящаго ему прямо подъ ребра штыка, самъ быстро и мощно развернулся и ударилъ. Штыкъ вошелъ въ плоть, Ляминъ рѣзко дернулъ винтовку назадъ и выдернулъ штыкъ изъ тѣла врага. Подъ ноги ему валился мальчикъ. Ляминъ ошалѣлъ. Отшагнулъ. Ловилъ глазами ускользающіе глаза подростка-солдата. Юный австріякъ, выронивъ винтовку, шарилъ скрюченными пальцами по воздуху.

«Ахъ-ха… какой… молоденькій…»

Мальчишкѣ на видъ сравнялось не больше четырнадцати.

«Брось… нѣтъ… не можетъ быть того… такихъ въ армію-то не берутъ цыплятъ… украдкой, что ли, убѣгъ…»

Мысли порвались въ клочья и улетѣли по свѣжему вѣтру; люди обступали людей, люди убивали, нападая, и защищались, убивая. Ляминъ спиной почуялъ: сзади — смерть, — повернулся, взмахнулъ прикладомъ и раскроилъ черепъ бѣгущему на него, громко топочущему по землѣ гололобому австріяку. Австріякъ осѣлъ на землю. Ротъ его еще кричалъ, а глаза застыли, и изъ разбитаго черепа на жадно дымящуюся землю текло страшное безымянное мѣсиво, похожее на снятое утрешнее молоко.

Артиллерія старалась, пулеметы били и рокотали, то-и-дѣло захлебываясь, и съ той, и съ другой стороны. Ляминъ слышалъ русскую ругань, нѣмецкія проклятья.

«Боже… сколько жъ насъ тутъ… а чортъ его знаетъ… тысячи тысячъ…»

Вдругъ онъ какъ-то странно, разомъ, увидалъ это жуткое поле, гдѣ въ рукопашномъ боѣ схватились два полка — русскій и германскій, — летѣлъ надъ землей и видѣлъ головы, затылки, узкій блескъ штыковъ, — изъ поднебесья они глядѣлись узкими, у́же кухонныхъ ножей, — мѣсилось бѣшеное тѣсто голубо-сѣрыхъ австрійскихъ шинелей и болотное — русскихъ, и чѣмъ выше онъ поднимался, тѣмъ плотнѣе смѣшивались эти слои — голубой и болотный; еще выше онъ забралъ, и цвѣта шинелей окончательно смѣшались, образовалось одно вспучивающееся, сѣрое, цвѣта голубиныхъ крыльевъ, тѣсто, и на него ложились тѣни облаковъ, облака оголтѣло мчались и то-и-дѣло заслоняли солнце, воздухъ рвался на черныя, бѣлыя, сѣрыя, голубыя, грязныя тряпки, рвалась и летѣла вверхъ вырванная съ корнемъ взрывами трава, рвалась и плакала земля. Онъ все выше забиралъ въ небо, и ему совсѣмъ не страннымъ это сначала казалось, а потомъ онъ словно опомнился — и какъ только опомнился, опять оказался въ гущѣ несчастныхъ людей, пытавшихся убить другъ друга, въ отвратительномъ человѣчьемъ варевѣ. И тогда понялъ — раненъ; и понялъ — въ спину; и понялъ — не убитъ. Еще не убитъ.

Еще — не умеръ.

— Еще… не…

Штыки лязгали другъ о друга. Рвались гранаты. Ляминъ лежалъ на землѣ, а земля вокругъ плыла и раздвигалась, и онъ непонятно, мягко и сильно вминался въ нее, проваливался, и понималъ: это кто-то наступаетъ сапогами ему на спину, — и рядомъ валялась винтовка, чужая винтовка, германская, и онъ тянулся къ ней, пальцы превратились въ огромные когти, онъ пытался дотянуться и схватить, и не получалось.

Чей-то тяжелый, какъ цирковая гиря, сапогъ наступилъ ему на руку; и запястье хрустнуло.

«Раздавилъ… сволочь…»

Ляминъ хотѣлъ завопить, но губы только трудно разлѣпились и безсильно, беззвучно захлопали другъ о дружку, какъ сырыя крылья вымокшей въ грязной лужѣ птицы.

Люди рычали, клокотали, какъ котлы съ кипяткомъ, валились, ползли и куда-то бѣжали; сцѣплялись и, соединенные въ страшномъ послѣднемъ объятіи, падали на землю и катались по ней, стремясь зубами дотянуться до чужой глотки, чтобы — подобно звѣрю — перегрызть.

— Мишка! Ты?!

Пальцы Лямина сгибались и разгибались, кровь пропитала подкладку и верхъ шинели. Темнокрасное, грязное пятно расползалось по спинѣ, и онъ этого уже не видѣлъ: онъ уже не летѣлъ надъ битвой. Онъ былъ просто тяжелораненымъ солдатомъ, и онъ лежалъ въ грязи.

— Бѣгутъ! Бѣгу-у-у-утъ!

Край сознанія, какъ лезвіемъ, рѣзанула счастливая мысль.

«Наши… переломили…»

Въ тепломъ соленомъ воздухѣ пахло спиртнымъ.

Сладкій, приторный запахъ. Коньякъ ли, ромъ.

Звонъ стекла: кто-то штыкомъ отбилъ горлышко бутылки.

И прямо рядомъ съ нимъ, лежащимъ, уже, можетъ, умирающимъ, — пилъ; и Ляминъ слышалъ, какъ громко, жадно глотаетъ, чуть не чавкаетъ человѣкъ; солдатъ? офицеръ? — все равно. Булькаетъ питье. Живое питье. Живой человѣкъ пьетъ.

«А я что, умеръ развѣ?»

Пальцы, скрюченные, воткнулись въ грязь и процарапали ее, какъ сползающую, сгорѣвшую вонючую кожу.

— Дай… мнѣ…

Человѣкъ услышалъ. Спиртнымъ запахло плотнѣе, острѣе.

Рука поднесла къ его губамъ пахнущее господскимъ напиткомъ стекло.

Онъ сталъ глотать и обрѣзалъ сколомъ губы.

Кровь текла изъ спины, коньякъ текъ кровью, губы пачкала кровь, щекотала шею.

— Ты лежи… Щасъ тебя наши… подберутъ… живъ!..

«Живъ, живъ, живъ», — пьяно, свѣтло билось подъ набухшими кровью надбровными дугами.

Налетали клубы плотнаго чернаго дыма; это были не газы, слава Богу, не они; такъ смрадно чадили ручныя гранаты австріяковъ.

Воздухъ пахъ ромомъ, коньякомъ, кровью, грязью и вывороченными изъ земли корнями деревьевъ и травъ.

Ляминъ заплакалъ, лежа на землѣ, и изъ глазъ у него вытекали пьяная кровь и горячій коньякъ.

А можетъ, ромъ, чортъ ихъ разберетъ, иноземныя зелья.

…И германцы, и русскіе спѣшили, до захода солнца, прибрать своихъ раненыхъ.

Не до убитыхъ ужъ было.

Выстрѣлы понемногу стихали. Ночь опускалась — чернымъ платкомъ на безумную канарейку.

Наконецъ настала такая тишина, что въ окопахъ стало слышно, какъ поютъ птицы.

Полковой хирургъ вытащилъ пулю изъ спины Лямина, изъ-подъ ребра. И опять ему повезло: хребетъ не задѣтъ, заживетъ — будетъ ходить, и бѣгать будетъ. И — бабъ любить.

Вытаскивалъ безъ наркоза: чтобы утишить боль, далъ глотнуть Лямину изъ своей фляги.

Потомъ вставилъ ему межъ зубовъ палку.

Ляминъ пьянѣлъ и трезвѣлъ, и грызъ палку, и стоналъ, и хорошо, что не оралъ, — онъ развѣ дите, орать? Боль, когда рѣзали и пулю изъ него тащили, казалась страннымъ огромнымъ чудищемъ, зубастымъ, чернымъ какъ уголь, съ дымной пастью, — изъ бабкиныхъ сказокъ.

— Ты… ты… тишей… тишей…

Косноязычіе вытекало изъ взнузданнаго рта пьяно, шепеляво.

— Да я и такъ ужъ осторожно съ тобой, пріятель… осторожнѣй-то некуда…

Называлъ хирурга на «ты», — то ли въ бреду, то ли запанибрата.

Когда рану зашивали — скрежеталъ зубами. Когда зашили — выдохнулъ, захохоталъ безъ звука, затрясся; и самъ вдругъ понялъ, что не смѣется, а плачетъ.

— Отъ радости? Что все кончилось? — спросилъ хирургъ, гремя рукомойникомъ, вытирая дрожащіе пальцы объ окровавленный фартукъ.

Палку вытащили у него изо рта. На языкѣ остался винный вкусъ зеленой, свѣжесодранной коры.

Ляминъ уже не слышалъ. Въ ушахъ вдругъ поднялась волной, встала на дыбы и обрушилась на затылокъ канонада, оглушила, придавила, погребла подъ собой, и онъ, распластавшись лягушкой, раскинувъ руки-ноги, будто парилъ въ ночи летучей мышью, животомъ ощущая подъ собой не доски хирургическаго военнаго стола, а пухъ ненужныхъ нѣжныхъ облаковъ, падалъ и падалъ на близкую, такую теплую, желанную землю, все падалъ и никакъ не могъ упасть.

***

…Пашка видѣла противогазъ не въ первый разъ. Однако онъ, какъ живой, выскальзывалъ изъ ея рукъ и странно, страшно блестѣлъ круглыми стеклами, — въ нихъ должны смотрѣть человѣчьи глаза. Ея глаза.

— Ты, давай… напяливай…

Она раздувала ноздри, и голову кружило, будто она одна выпила четверть водки. Глаза слезились.

Натаскивала противогазъ на голову, резина больно рвала, вырывала волосы.

«Я похожа въ немъ на индійскаго слона».

— По окопамъ!

Солдаты прыгали въ окопы, валились черными мѣшками: ночь красила все черной краской. Пулеметный грохотъ то стихалъ, то взрывался опять. По траншеѣ солдаты осторожно стали перемѣщаться ближе къ передовой; Пашка оглядывалась — у многихъ на рукавахъ, на шеяхъ, поверхъ штанинъ бѣлѣли на-спѣхъ обмотанные бинты.

«Раненые… и тоже — въ атаку хотятъ…»

Солдаты встали въ рядъ. Плечо вжималось въ плечо. Многорукій, многоногій, многоглавый змѣй. Сейчасъ змѣя будутъ терзать; поджигать; протыкать; колоть и рѣзать. А онъ, несмотря на отмирающіе члены, все будетъ живъ. Живъ.

Пашка слышала свистъ пуль. И все шептала себѣ подъ носъ: не впервой, не впервой, — будто этимъ «не впервой», опытнымъ и насмѣшливымъ, пыталась себя успокоить. Свистъ снаряда звучалъ страшнѣе. Онъ разрывалъ уши. Вотъ опять! Они всѣ повалились на дно траншеи. Пашку и солдатъ, стоявшихъ съ ней плечо къ плечу, обдало кровью и грязью. Коричневое, черное, красное сладко, жутко ползло по кривымъ лицамъ, затекало въ разодранные криками рты.

Ночь шла, но не проходила. Она просто не могла сдвинуться съ мѣста. Она застыла, и застыла грязь, и застыли звѣзды, и стыли на вѣтру, подъ вонючими газами брызги и лужи крови.

Сапоги командира застыли на краю траншеи. Пашка застыло глядѣла на нихъ. Носы сапогъ странно, дико блестѣли сквозь грязь и ужасъ.

— Братцы! Наверхъ! Живѣй!

Стыло блеснулъ подъ Луной штыкъ винтовки, что вздернула вверхъ рука командира.

Всѣ полѣзли изъ траншеи, молясь, шепча, матерясь, тихо вскрикивая: «Мама, мама…»

Офицеры стояли, всѣ до одного, съ нагими саблями. Сабли ледяно застыли, отражая мертвый лунный синій свѣтъ.

Человѣкъ думаетъ всегда, да; но тутъ и мысли застыли; онѣ больше не шевелились въ убитой страхомъ и безсловесной молитвой головѣ. Пашка не пряталась за спины солдатъ. Они всѣ уже стояли надъ траншеей. Поверхъ ямы. Поверхъ земли; поверхъ смерти.

Вражій пулеметъ строчилъ усердно и горячо. Солдаты около Пашки, справа и слѣва, падали. Она — не падала.

«Кто это придумалъ?! Къ отвѣту — за это — кого?!»

Стонъ разрѣзалъ, вскрылъ ей грудь. Вотъ сейчасъ она перестала быть солдатомъ Бочаровой.

Смертельно раненый солдатъ стоналъ, какъ обгорѣвшій на пожарѣ ребенокъ.

Стонъ разрѣзалъ ее, а спину хлестнулъ длинной, съ потягомъ, плеткой дикій крикъ:

— Впере-о-о-о-одъ! Братцы-ы-ы-ы-ы!

Тѣ, кто были еще живы, сначала медленно, потомъ все живѣй передвигали ноги по застылой, скованной ночнымъ морозцемъ землѣ; шли еще быстрѣй, еще; вотъ уже бѣжали. Небо вспыхнуло и раскололось.

«И небеса… совьются въ свитокъ…»

Края рваныхъ мыслей не слѣплялись, какъ края сырого пельменя или пирога. Они бѣжали впередъ, все впередъ и впередъ, такъ было приказано, и даже не командиромъ — кѣмъ-то сильнѣйшимъ, лучшимъ и высшимъ; тѣмъ, кого надо было безпрекословно слушаться, и они слушались, бѣжали и стрѣляли, на бѣгу неуклюже передергивая винтовочные затворы.

— Ребята-а-а-а! Проволока-а-а!

Они, слѣпые отъ страха и огня и ненависти, не видѣли, что добѣжали до вражескихъ загражденій.

Остановились. Таращились на проволочные ржавые мотки. Пашка подхватила подъ локоть раненаго солдата.

— Петюшка… слышь… ты только не упади… продержись…

— Мы сейчасъ, — хрипѣлъ солдатъ Петюшка, — щасъ всѣ тута… на проволокѣ энтой… на вѣки вѣчные повиснемъ…

Дикій вопль приказа вспоролъ суконный стылый воздухъ. Ночь не двигалась ни туда, ни сюда. Смерть, ея черный ледъ невозможно было разбить ни пешней, ни топоромъ, ни штыкомъ.

Живой ли человѣкъ отдалъ приказъ? А можетъ, это задушенно крикнуло черное дупло коряваго зимняго дуба?

— От-сту-па-емъ!

И тутъ стылый воздухъ внезапно и страшно сталъ таять, огонь вспыхнулъ по всѣмъ сторонамъ, куда глазъ ни кинь, вездѣ до неба вставалъ огненный, смертный трескъ. Люди пытались бѣжать, итти, ползти обратно, но они потеряли направленіе; голосъ командира больше не гремѣлъ надъ ночнымъ полемъ; солдаты безжалостно наступали слѣпо бѣгущими сапогами на раненыхъ, раненые у нихъ подъ ногами вскрикивали, молили о чемъ-то — вѣрно, забрать съ собой, спасти, — но человѣкъ спасалъ лишь себя, себя лишь несъ въ блаженное укрытіе. Пашка бѣжала и оборачивалась на бѣгу, и видѣла глаза, что блестѣли въ ночи на землѣ, и руки, что, корчась, съ земли тянулись. Страшнѣе этого она не видала ничего.

Рушились въ траншею, подламывая ноги, выбрасывая впередъ локти, падая на животы, на бокъ. Сползали на заду. Кто безъ крови, а кто въ крови. То не раны, то смѣхъ одинъ. Раненые тамъ, во полѣ, валяются. Она себя ощупала. Да вродѣ все хорошо съ ней.

— Богородица Пресвятая, — бормотала слѣпо-глухо, — спасибо, Матушка… пощадила на сей разокъ…

— Пашка, — ткнулъ ее солдатъ въ бокъ, — у тебя, милаха, хошь какой кусокъ въ карманѣ-тъ завалялся?.. а?.. жрать хочу, не смѣйся…

Она зажмурилась. Въ уши все ввинчивались огненные стоны тѣхъ, лежащихъ на землѣ, тѣхъ, что топтали сапогами, равняя съ землей.

Она обернула вымазанное землей лицо къ просящему солдату.

— Хоть бы одинъ, Лука. — Губы ея опять мерзли, не шевелились. — Хоть бы… кроха…

Солдатъ вдругъ наклонился, будто собрался падать, и припалъ лбомъ къ ея плечу.

— Пашечка!.. мы-то живы…

Изъ-подъ прижмуренныхъ ея глазъ сочились слезы, прочерчивали по грязнымъ щекамъ двѣ блестѣвшія подъ Луной узкія дорожки.

— Лукашка… брось…

Солдатъ трясся всей спиной, всѣмъ тѣломъ. Кажется, хотѣлъ Пашку обнять. Она этого испугалась.

Присѣла, прислонившись спиной къ глинистой стѣнѣ траншеи. Земля одновременно отдавала ей и свой холодъ, и свое тепло. Подъ закрытыми вѣками вспыхивали и гасли красныя воронки.

Потомъ ея вѣки проткнули насквозь лица, маленькія, меньше спичечной головки, и ярко горящія. Лица глядѣли изъ набѣгающей тьмы, родныя. Пашка шептала имена. Силуанъ. Митя. Севка. Юрій. Агаѳонъ. Евлампій. Глѣбъ. Игнатъ. Ванечка.

— Ванечка… — прошептала.

У солдата Ванечки, молоденькаго совсѣмъ, картаваго, родомъ изъ костромского Парѳентьева-Посада, веснушки на веселой рожѣ странно складывались въ рисунокъ птицы, взмахнувшей крыльями.

Ея солдаты. Ея друзья.

Горящія въ ночи лица надвинулись, расширились, надавили на вѣки горячей, молчаливой просьбой, крикомъ о спасеніи.

— Милые… иду къ вамъ…

Пашка сама не понимала, что и зачѣмъ дѣлаетъ. За нее это понимало ея мощно, крѣпко бьющееся въ ребра сердце; оно расширилось, заняло все внутри нея, разрывало ее — на слезы, на нелѣпые взмахи рукъ, на вздроги неуклюже ползущихъ ногъ. Она выползла изъ окопа и уже подползала по кофейной, шоколадной грязи къ проволочнымъ загражденіямъ русскихъ войскъ, когда сзади раздался хриплый волчій вопль:

— Пашка!.. Куда!..

Она не слыхала. Ползла. Изрѣдка тамъ, сямъ рвали ночь выстрѣлы. Пашка ложилась лицомъ въ грязь и замирала. Она, какъ лиса, притворялась убитой. Когда утихало, ползла снова. Въ перваго раненаго уткнулась голой башкой. Боднула его, какъ баранъ. Замерла. Слушала воздухъ. Ночь текла чернымъ горячимъ грибнымъ отваромъ. Пашка, не вставая съ земли, закинула руку раненаго себѣ за загривокъ, подлѣзла подъ него, ощутила его грудь на своей спинѣ, на лопаткахъ. Поползла обратно.

Солдатъ тяжело давилъ на нее — увѣсистый, рослый. Пашка подъ нимъ себя жукомъ чувствовала, копошащимся въ чьемъ-то жестокомъ кулакѣ. Вотъ окопъ. И солдаты лѣзутъ, раненаго подхватываютъ, волокутъ. Она даже отдышаться не успѣла: не хотѣла. Ея тѣломъ двигала сила, гораздо болѣе могучая, нежели желанье спастись.

«Спасти. Ихъ — спасти!»

Второго волокла. Третьяго. Дышала съ натугой. Вмѣсто легкихъ въ груди играла старая дырявая батькина хромка. Она опять отползала отъ родной траншеи и ползла впередъ, ползла туда, на нейтральную полосу, и тамъ вокругъ нея то-и-дѣло рвалась тьма: стрѣляли, и не попадали.

«А заговоренная я».

Прижаться къ землѣ. Вжаться въ нее. Еще плотнѣе. Еще крѣпче, безусловнѣе.

Такъ прижаться, чтобы ни одна чортова пуля не царапнула тебя, не сразила.

Ночь, ты что, и вправду застыла кускомъ черной пахучей смолы? Когда ты, мать твою въ Бога душу, растаешь?

Она уже ловко подползала подъ раненаго; уже ловчѣй ползла съ нимъ на спинѣ. Возила щекой по землѣ, отирая землей и грязью липкій, какъ медъ, потъ. Сбрасывала спасеннаго въ окопъ, и его тутъ же подхватывали на руки; и кто-то снизу крикнулъ пронзительно:

— Пашка! Господь не забудетъ тебя!

Насталъ мигъ, когда она, ловя воздухъ ртомъ, больше не могла ползти за ранеными: тѣло уже не слушалось. Ноги и руки люто ныли. Она столкнула въ траншею послѣдняго, спасеннаго ею солдата и растянулась на землѣ безъ силъ. Все куда-то провалилось: и земля, и небо, и выстрѣлы, и стоны. Остались только боль, и мокрое ея лицо, и стыдъ — почему силы покинули тебя, сильная ты вѣдь, Пашка, а что сплоховала, такъ тебя и растакъ.

А потомъ и стыдъ улетѣлъ. Зато прилетѣлъ разсвѣтъ, наконецъ-то.

И сизый голубиный тусклый свѣтъ нѣжно, пуховой деревенской шалью, укрывалъ Пашку, мертво лежащую на краю окопа: куда рука, куда нога, пластается по землѣ звѣремъ, землю обнимаетъ, а земля ее несетъ на черномъ блюдѣ, — всю ее, гордую перелетную, подбитую птицу, со всѣмъ ея пухомъ, костями и потрохами, перемазанное сильное, жилистое бабье тѣло, тяжелую простоволосую голову, и волосы ужъ отросли, стричь пора, и земля подъ ногтями, и на землѣ — отпечатки ладоней, и полосы крови прочерчиваютъ землю, колкій утренній снѣгъ.

…Раненыхъ на пунктѣ сбора спросили, кто жъ такой смѣлый ихъ вынесъ съ поля боя. Раненые въ одинъ голосъ повторяли: «Пашка, Пашка Бочарова».

Пашку къ вечеру вызвали къ командиру. Глаза ея потерянно выхватывали изъ сумерекъ мѣдныя пуговицы на командирскомъ кителѣ, серебряныя лопасти креста, морщинистые пальцы, виски офицера, будто усыпанные жесткой холодной порошей, — а шевелюра темная, — блескъ вставного серебрянаго зуба, тусклую красную ягоду лампадки у иконы, надъ головами людей, въ красномъ углу. У нея занималось дыханіе, вдохъ и выдохъ давались съ трудомъ. Она стѣснялась этого простуднаго, хриплаго сопѣнія. Старалась тише дышать. Опустила глаза и глядѣла себѣ подъ ноги, на носки грязныхъ сапогъ.

«Грязная я… И сапоги не почистила… кляча водовозная…»

— Солдатъ Бочарова, ближе подойди.

И командира глотка странно, съ дрожью, хрипѣла.

Пашка шагнула впередъ и чуть не наступила сапогомъ на сапогъ командира. Вплотную, носъ къ носу, стояли сапоги — начищенный командирскій и грязный Пашкинъ.

— Солдатъ Бочарова! Награждается орденомъ святого Георгія четвертой степени… за исключительную доблесть, проявленную при спасеніи множества жизней русскихъ солдатъ подъ огнемъ… непріятеля…

Пашка закрыла глаза, потомъ опять открыла ихъ. Смотрѣла въ лицо командиру.

По щекамъ командира катились слезы, а ротъ улыбался, и желѣзный зубъ звѣздой блестѣлъ.

Пальцы командира смущенно зашарили по Пашкиной груди, прикрѣпляя къ гимнастеркѣ орденъ, и Пашка скосила глаза и видѣла, какъ въ центрѣ серебрянаго креста съ тяжелыми, какъ у мельницы, лопастями скачетъ всадникъ на бѣломъ эмалевомъ конѣ, и въ рукѣ у всадника крохотное копье, и имъ онъ разитъ змѣя. Голова у нея закружилась, она подняла взглядъ, сцѣпила зубы и выпрямилась, а командиръ, кряхтя, все возился съ орденомъ, не могъ прикрѣпить, и крестъ все падалъ ему въ ладонь.

Наконецъ получилось.

Слишкомъ близко моталось лицо командира. Глаза въ глаза воткнулись.

— Служу Царю и Отечеству! — громко выкрикнула Пашка, и щеки ея, отъ взбѣжавшей въ лицо ярой густой крови, стали краснѣе лампады.

И случилось странное. Ей казалось — все колышется, плыветъ во снѣ. Командиръ обнялъ ее, какъ отецъ — дочь, и вытеръ мокрую отъ слезъ щеку объ ея погонъ, о болотную траву гимнастерки. И, отнявъ лицо, ея ладонью утирался.

— Спасибо тебѣ, Пашенька. Спасибо. Спасибо, родная, — только и повторялъ, тихо и сбивчиво, еле слышно, стискивая руками ея плечи, и сквозь рукава поджигалъ Пашкину кожу огонь командирскихъ ладоней, и Пашка, оборачиваясь, оторопѣло видѣла: всѣ вокругъ, въ ставкѣ, стояли навытяжку, молча, и у всѣхъ глаза солено блестѣли.

***

Война катилась, война варила свое варево, а люди — свое, и война ревновала людей къ людской пищѣ, она злобно и торжествующе разбила вражьими снарядами полевую кухню, и голодъ заползъ въ желудки солдатъ длинными черными червями. Очумѣло трещали пулеметы. Новобранцы кричали и громко молились. Отдали приказъ о наступленіи. Солдаты выбирались изъ окоповъ и бѣжали впередъ, и падали, и проклинали міръ, себя и Бога. А потомъ, лежа на землѣ, умирая, просили у Бога прощенья, но Онъ не слышалъ ихъ. Дымъ налеталъ и скручивалъ грязной тряпкой, выжималъ легкія, люди кашляли и падали, крючась, прижимая руки къ животу, ихъ рвало прямо на сохлую траву, на наледь, на липкую, какъ черный клей, землю. Солдаты выдвинули штыки впередъ, бѣжали, не видя и не слыша ничего — еще живые, уже безумные. Германцы отбивались. Русскіе напирали. Всѣмъ казалось: еще немного, и это будетъ послѣдній бой!

Пашка стояла на краю вражескаго окопа, когда ея нога вдругъ налилась горячей горечью и желѣзно онѣмѣла. Она падала, не вѣря, что падаетъ, и не вѣря, что именно такая бываетъ смерть. Рядомъ съ ней орали: «Ребята! Непріятель бѣжитъ! Мы гонимъ его! Гонимъ!» Съ винтовками наперевѣсъ бѣжали солдаты, съ лицами злыми и радостными. Пашка лежала, такъ смирно лежитъ на землѣ лишь срѣзанный серпомъ колосъ, и рядомъ съ ней такъ же тихо, покорно лежали раненые солдаты. Самый ближній плелъ языкомъ:

— Боженька… Божечка… молю Тебя… умоляю… дай мнѣ жить… дай…

Нога все горячѣла и твердѣла, и сапогъ наливался кровью, какъ бокалъ виномъ. Пашка глядѣла въ небо: тамъ сквозь лоскутья тучъ робко вспыхивали и гасли звѣзды. Она не хотѣла смотрѣть въ небо. Слишкомъ далекое, чужое было оно.

Она закрыла глаза.

«Умирать буду… да наплевать… когда-то — надо…»

Появились санитары съ носилками. Взвалили ее на носилки. Несли, и тутъ она опять глаза открыла и міръ видѣла — бѣшено ревущій, а потомъ опять тихій, безъ шороха и свиста, бѣдный, подорванный сумасшедшими людьми міръ, и на пунктѣ первой помощи ей промывали и перевязывали рану, и она не издала ни крика, ни стона, ни звука. До санитарнаго поѣзда ее, вмѣстѣ съ другими ранеными, везли въ кузовѣ тряскаго грузовика, и она лежала и видѣла другихъ людей, что рядомъ съ ней лежали, не поворачивая головы, — будто сама стала зрячимъ дощатымъ кузовомъ машины, зрячимъ солнцемъ, зрячимъ равнодушнымъ небомъ.

Ихъ доставили въ санитарномъ поѣздѣ въ Кіевъ, и на вокзалѣ, что кишѣлъ ранеными и калѣками, стоналъ однимъ попрошайнымъ, длиннымъ липкимъ стономъ, ихъ снова закинули, какъ безсловесныя дрова, въ новый грузовикъ, и долго везли, и тряслись раненыя бѣдныя тѣлеса по булыжнымъ кіевскимъ мостовымъ; а въ Евгеньевской больницѣ такъ же грубо сгрузили и разнесли на носилкахъ по палатамъ, и уложили каждаго на койку, и Пашка озиралась — кругомъ мужики, она одна тутъ баба, а какъ же подъ себя тутъ въ судно медицинское ходить, вѣдь стыдоба одна!

«Значитъ, придется въ нужникъ пѣшкомъ шастать. Некогда разлеживаться».

Поглядѣла на свою забинтованную ногу. Ногу ея санитары положили поверхъ одѣяла, какъ замерзшее въ зимнемъ сараѣ бревно. Пришелъ одинъ докторъ, затѣмъ другой, послѣ и третій; ногу мяли, ощупывали, тыкали въ плотные бинты жесткими пальцами, подымали и опускали, провѣряя подвижность тазобедреннаго сустава. Доктора говорили межъ собой на красивомъ птичьемъ языкѣ, и Пашка ловила ухомъ лишь отдѣльныя слова: инъекціи… боль… морфинъ… спиртовые компрессы… стрептоцидъ, іодоформъ… изсѣченіе омертвѣвшихъ тканей… загрязненіе землей… хирургическое вмѣшательство… и еще много чего ловило ухо, ловило и упускало, и съ внезапной жалкой мольбой она глядѣла въ лица докторовъ, на ихъ умные лбы, на бѣлыя снѣговыя шапочки: ну помогите! помогите! я не умру? не умру?.. — а потомъ стыдно лицо отвернула, глядѣла пусто, холодно въ закрашенную масляной краской больничную голую стѣну.

«Да и пускай къ чертямъ умру!»

Шли дни и мѣсяцы, она дней не считала, календаря въ больницѣ не водилось, лишь сестру милосердія можно было попытать тихонько: скажи, молъ, милушка, какое нынче число? И годъ какой, забыла. Ей сообщали и число, и мѣсяцъ, и годъ. На вопросъ: идетъ ли война? — ей отвѣчали: а какъ же, идетъ, куда она денется, — и темнымъ заволакивало подо лбомъ, и жаромъ полыхали безслезныя вѣки.

***

Руки, ноги, головы, туловища. Оторванныя ступни. Безпризорныя, навѣкъ брошенныя и людьми, и птицами, и небесами тѣла.

Не приберутъ. Не похоронятъ. Не споютъ литію.

Полкъ сидѣлъ въ захваченныхъ давеча германскихъ траншеяхъ. Лямину безумно хотѣлось ѣсть и курить. Онъ не зналъ, чего больше хотѣлось. Ему все равно было, какое тутъ рядомъ село или городъ какой, а завтра, видать по всему, ихъ всѣхъ ждало большое сраженіе; и уже давно всѣ, и онъ въ томъ числѣ, перестали думать, послѣднее оно въ этой войнѣ или будетъ еще сто, тысяча такихъ сраженій, и еще сотни тысячъ живыхъ людей станутъ мертвецами.

Мысль притупилась. Казалось: война шла всегда, и будетъ итти всегда.

Ляминъ пытался пронизать темень взглядомъ.

— Не видать ничего, братцы…

— А вонь-то, вонь-то какая…

— Да, смердятъ.

— Трупы воняютъ… не могу больше терпѣть, братцы…

Для тепла солдаты садились на мертвецовъ, чтобы не сидѣть на холодной землѣ. Михаилъ вытянулъ ноги. Онѣ гудѣли. Онъ положилъ сначала одну ногу, потомъ другую на валявшійся передъ нимъ въ траншейной грязи трупъ. Ногамъ стало мягче, привольнѣй. Михаилъ бросилъ руку вбокъ — и пальцы ощутили мертвое лицо, мертвые чьи-то губы, носъ. Онъ отдернулъ руку и выматерился.

Солдаты рядомъ съ нимъ вздыхали: пожевать бы чего! — кто-то дрожалъ и стучалъ зубами такъ громко, что всѣ этотъ костяной стукъ слышали. Ляминъ сидѣлъ на трупѣ и самъ себѣ дивился.

«Вотъ сижу на мертвякѣ, и меня не тошнитъ, и даже не блюю, и даже… улыбаюсь…»

Онъ и правда попытался тихо, дико улыбнуться. Губы раздвинулись.

— Ты чо скалисся, Мишка?

Онъ опять стиснулъ губы.

Его мертвецъ спросилъ? Или онъ самъ себя спросилъ? Или другъ, еще живой?

«Всѣ мы тутъ чертямъ друзья. И за то, что человѣковъ убиваемъ, — точно въ аду поджаримся, всѣ до единаго».

Думалъ страшно и холодно: вотъ сижу на трупѣ, а почему такъ тепло, онъ что, не мертвый подо мной? Вытянулъ руку, чтобы пощупать трупъ, и рука вдругъ попала во что-то скользкое, и вправду теплое, плывущее, расползающееся подъ слѣпыми пальцами.

Тьма не давала разглядѣть, но Михаилъ и безъ того понялъ: подъ пальцами, ладонью — развороченный, взрѣзанный животъ.

Тьма поднялась изнутри, дошла до глазныхъ впадинъ и застлала, смяла обрывки мыслей.

Онъ еще мигъ, другой сидѣлъ на еще не остывшемъ трупѣ; еще держалъ руку въ чьемъ-то разорванномъ брюхѣ, еще пальцы щупали скользкость кишокъ; и не помнилъ, какъ руку вынулъ, и не чуялъ, какъ, мягко заваливаясь набокъ, упалъ.

…очнулся въ блиндажѣ. Въ лицо ему остро свѣтилъ электрическій фонарь.

— Очухался. Солдатъ! Эй!

Михаилъ щурился на свѣтъ.

— Фамилія!

— Ляминъ.

— Сѣсть можешь?

Ляминъ, кряхтя, сѣлъ.

— Чай сейчасъ дадутъ. Удержишь?

Онъ протянулъ обѣ руки къ подстаканнику. Обжегъ ладони, но руки не отдернулъ. Поднесъ чай къ носу. Въ граненомъ толстомъ стаканѣ коричнево, густо колыхался щедро заваренный чай — заварку добрая рука мощно сыпанула въ стаканъ, она разбухла и заняла полстакана.

— Не обезсудь, безъ сахарку.

Онъ уже хлебалъ чай, обжигая ротъ, дуя въ стаканъ, грѣя руки, пилъ и пилъ, вглатывалъ коричневый огонь, стараясь забыть, а можетъ, запомнить.

Вотъ сейчасъ захотѣлось кричать.

Онъ съ трудомъ подавилъ крикъ, загналъ внутрь себя, какъ березовымъ швыркомъ.

Вокругъ него, сзади и сверху пахло землей, кровью, снѣгомъ и горячимъ чаемъ.

Тутъ подоспѣла атака непріятеля. Снаряды лупили сначала мимо, потомъ все болѣе точной становилась наводка. Прямо надъ блиндажомъ разорвался снарядъ, и голосъ рядомъ тихо сказалъ:

— Выходъ бревнами завалило. А можетъ, и землей.

«Все, это все, кончено».

Ляминъ все еще держалъ въ рукахъ горячій подстаканникъ, когда ахнуло такъ мощно, что уши пронзила толстая спица рѣзкой, яркой боли. Онъ прижалъ стаканъ къ груди. Чай выплеснулся ему на портки. Жахнуло еще, снарядъ пробилъ крышу блиндажа, и на Лямина стали валиться люди. Чужой спиной ему придавило лицо. Чужой рукой — горло. Фонарь погасъ. Онъ валялся въ углу блиндажа, засыпанный землей, заваленный бревнами и людьми. Убиты они или ранены, онъ не зналъ. Онъ могъ еще думать; они уже не могли.